未來,煙花除了從地面升起,也有可能從天而降。

荷蘭藝術家達安·羅斯加德正在與歐空局合作建立一個太空垃圾實驗室。按照設想,太空垃圾將變成人造流星,就像煙花一樣照亮天空。該計劃試圖將碎片引導到地球大氣層,并在預定時間使其燃燒。

完成這場“煙花秀”的前提是如何將碎片引導到大氣層?這其實是國內外航天科學家、工程師早已開始研究的議題。其中,離軌帆作為一種相對便捷、經濟的太空碎片處置方式,越來越多地進入大眾視野。

前不久,中國航天科技集團八院自主研制的國內目前面積最大、國際首次運用于火箭艙段的離軌帆,首次成功在軌順利展開,把完成任務的火箭末子級帶回地球大氣層燒毀。那么,離軌帆主要有哪些優勢呢?

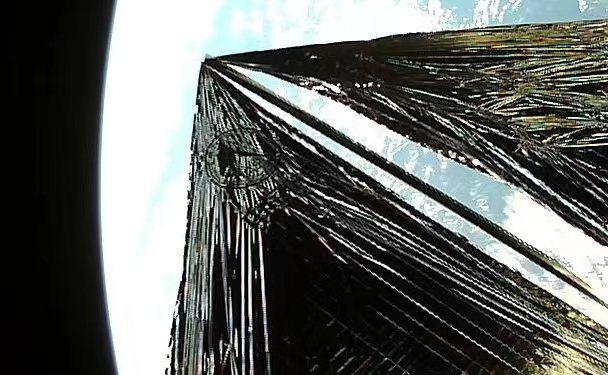

八院自主研制的離軌帆在太空展開實拍圖

太空垃圾的“新殺手”

2021年,全球發射了100多枚入軌級火箭。使命完成后,火箭殘骸或墜落地表,或墜入地球大氣層焚毀,或成為流浪太空的常駐散客“太空垃圾”。

據統計,自人類開展航天活動以來,太空中已經留有大小上百億個太空碎片,它們并非靜止不動,而是在以極快的速度飛行,例如近地軌道空間碎片的飛行速度可達7~8公里/秒,若與航天器發生碰撞,輕則會造成航天器系統故障,重則會完全解體或爆炸。

一般認為,軌道高度在600公里以下的微小衛星采用“離軌帆”增阻裝置來實現任務后的空間碎片自主清理,是種非常便捷、經濟的方式。

離軌帆,即利用大面積展開薄膜帆面增加氣動阻力,加速航天器的離軌過程,是一種適用于低軌航天器的簡易、無源的離軌方式,具有使用便利、成本低等優勢。

八院離軌帆地面試驗

以運載火箭載荷艙為例,雖長期在軌,但沒有推進系統,也沒有電能和化學能供給,這時只需給予一點微弱的電流,離軌帆的帆面就可以展開,攜帶載荷艙脫離軌道,進入大氣層燒毀。

在運載火箭發射階段,離軌系統的離軌帆裝置始終處于收攏壓緊狀態,待衛星入軌后,在地面遙控指令下,離軌帆自主解鎖、展開。航天器通過展開的“帆面”增大受力面積,借助大氣稀薄的阻力緩慢降速,最終被地球引力拖入大氣層燒毀。簡單來說,這就像給航天器帶了一把“傘”,在完成使命后,傘面打開,阻力增加,航天器便減速實現離軌。

之所以說離軌帆便捷經濟,還因為與推力器等主動離軌裝置相比,離軌帆的研制成本不到航天器的5%,并且對于一些軌道更低、質量更小的衛星而言,該裝置可以進一步小型化以降低成本。

太空垃圾的離軌之路

航天器離軌方式一般分為主動和被動兩種。

2019年7月19日,遨游太空近3年的“天宮二號”受控離軌再入大氣層,少量殘骸落入南太平洋預定安全海域,就是主動離軌的成功案例,即航天器在壽命末期,利用自身攜帶的動力裝置進行軌道機動,降低飛行速度并離開運行軌道,逐漸墜入大氣層。

被動離軌則是讓無動力的航天器借助薄膜帆裝置、電動力系繩、充氣球等裝備降低軌道高度。當低于正常運行的軌道速度時,航天器就會自動墜入大氣層。

如何讓完成衛星發射的火箭留軌艙段快速離軌,是目前空間碎片減緩領域的重點研究方向之一。

不久前,八院在“長二丁”上進行離軌系統試驗,首次把離軌帆運用于運載火箭的留軌艙段,為后續運載火箭末子級、載荷艙、載荷適配器等完成任務后,快速離軌提供了一種有效手段,同時為大型航天器壽命末期碎片自主清除技術發展奠定技術基礎。

八院自主研制的離軌帆在太空展開實拍圖

八院805所運載火箭載荷艙離軌系統團隊技術負責人鄭琦介紹,離軌帆屬于輕量級的加速離軌措施,對火箭運載余量開銷低,對發射任務影響小,非常適合成為運載火箭標配的離軌裝置。此外,從新技術驗證角度考慮,相對于在軌任務周期較長的衛星,利用發射任務完成后的留軌末子級、載荷艙來實施此類空間新技術試驗,任務組織、管理更加高效,能夠更快地在軌實施技術驗證,實現新技術的持續迭代改進,可快速提升產品的成熟度,是一種新的開展空間新技術試驗的思路。

2019年9月,該團隊曾在金牛座微納衛星上進行了離軌帆技術驗證。在軌數據顯示,“金牛座”在離軌帆作用下的離軌速率增大了10倍,與仿真計算結果吻合。

與之相比,本次長二丁火箭使用的離軌帆進行了大幅度升級,不僅帆面面積從2.25平方米延展到25平方米,適用航天器的體量也從10公斤級上升為50~500公斤。此外,帆面展開方式從彈性應變展開升級為主動驅動式展開,以保證大面積薄膜帆面的平整度和完好性,展開時間也從0.5秒以內延長至20分鐘。

八院自主研制的離軌帆在太空展開實拍圖

為把25平方米的帆面折疊起來裝入寸土寸金的火箭艙段中,研究團隊在薄膜材料方面下足了功夫,不僅確保離軌帆能夠滿足韌性、耐用性等要求,還將輕薄度降到不足頭發絲的1/10,最終通過高密度壓緊技術將帆面儲存在體積接近足球大小的盒子里。

八院805所離軌帆裝置負責人惲衛東介紹,八院于本世紀初就開始著手各類型空間碎片清理技術研究和開發,除已完成在軌驗證的2.25平方米和25平方米的離軌帆外,目前正在研制更大尺度的離軌帆裝置,適用于500~3000公斤的低軌航天器,不遠的將來也將完成搭載驗證,可形成低軌航天器離軌帆裝置型譜。

跨越國界的“空間保衛戰”

近年來,雖然商業航天快速發展,進入太空的成本越來越低,近地空間的軌道資源進一步被擠占。

在中國航天領域,除了科研院所等單位,高校也對離軌帆技術進行了諸多嘗試。2018年,南京理工大學研制的“淮安號”恩來星,就計劃采用離軌帆進行主動離軌試驗。

目前,美國、英國、德國等國家也都開展了一系列項目研究阻力帆裝置,主要應用于實現衛星受控離軌,并在項目中驗證了支撐臂設計、帆膜設計、帆膜折疊等關鍵技術。

英國DeOrbitSail離軌帆在軌部署概念圖

在各國科學家的努力下,離軌帆的相關技術不斷得以驗證并成熟。2017年6月,英國薩里大學薩里太空中心研制的技術驗證衛星 “InflateSail”在入軌后約1小時成功部署了離軌帆,實現72天內快速降軌,帆面展開面積約10平方米。2019年7月,美國行星協會的LightSail-2成功在軌展開,帆面展開面積約32平方米。

如今,離軌帆技術憑借成本低、技術成熟度高、可適用不同規格低軌道航天器等優點,正在成為最易推廣應用于空間碎片減緩的技術之一。一系列成功的飛行試驗表明,離軌帆對于低軌航天器實現離軌是可行的。

為讓保護太空“有章可循”,世界航天大國也對減緩空間碎片事宜達成共識,并制定了一系列規則條約。

當下,對各國政府和商業空間部門來說,空間碎片增長仍是一個日益嚴峻的問題,需要采取包括離軌帆在內的綜合手段來減緩太空碎片和清理太空垃圾。

魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1 魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1