作者:origin

在日前的超級碗上,亞馬遜花費超過150萬美元投放了一則10秒長的廣告,推介了亞馬遜的智能音箱Echo,以及無人機送貨服務Prime Air。

而最近的一系列專利披露顯示,這家由在線零售成長起來的科技公司正打算用新技術反哺其零售業務,從物流入手,打造未來無人化的智能快遞服務。在其整個無人物流系統設想中,包含了已有的無人化倉庫、無人機,同時還有自動駕駛貨車,乃至更加“科幻”的空中倉庫以及地下傳送帶。

智東西從交付、運輸、倉儲這三個物流的核心環節,揭示亞馬遜打造超前的智能物流體系的巨大野心。

2013年年底,亞馬遜CEO貝佐斯首次宣布了公司準備推出面向消費者的無人機快遞服務Prime Air,旨在半小時內將重量低于5磅的貨物,用無人機投遞到客戶家中。物流的“最后一公里”是整個流程中成本最高的一個環節,需要耗費大量的時間與人力,如果能用無人機實現快遞無人化交付,無疑能節省不少物流開支,同時也能為消費者提供更多便利。

然而這一等就是三年。直到去年12月,亞馬遜才正式用Prime Air向客戶完成了首次交付。但在這三年中,亞馬遜并沒有閑著,而是不斷地迭代著Prime Air的無人機產品,提升其續航、最大速度,更改氣動外形以獲得更高的動力效率,并且請來了計算機視覺團隊,為其添加了自動避障的能力。

亞馬遜此次讓Prime Air在超級碗亮相,也傳遞出了一個信息——在公司未來的物流系統中,無人機將是一股中堅力量。

空中倉庫、路燈充電站 黑科技為無人機保駕護航

不過,盡管無人機送貨顯得高大上,外界的質疑卻從未停息過。人們的懷疑主要集中在無人機的續航和安全性能方面,認為現有的電池技術和無人機飛控一則無法讓無人機支持長時間飛行,二則難以應對惡劣天氣。

亞馬遜也認識到了這些問題,在其去年12月被通過的一項專利中,亞馬遜設想通過建設浮空倉庫作為無人機的中轉站來解決。

(圖為亞馬遜的浮空倉庫專利圖,圖左為無人機,右為貨物)

在這項專利中,亞馬遜提出一種形態類似于飛艇的大型空中倉庫,內部可以裝載大量貨物及無人機。這艘飛艇會先在地面滿載,然后放飛到空中,飛抵到有密集送貨需求的區域上空。此時無人機再搭載貨物從天而降,完成最后階段的交付。而無人機需要返程時,亞馬遜則會安排專門的“飛梭”,集體裝載無人機返回空中倉庫,準備下一輪貨物交付。以這種子母飛行器接力的方式,無人機能在一定程度上克服續航時間不足的問題。

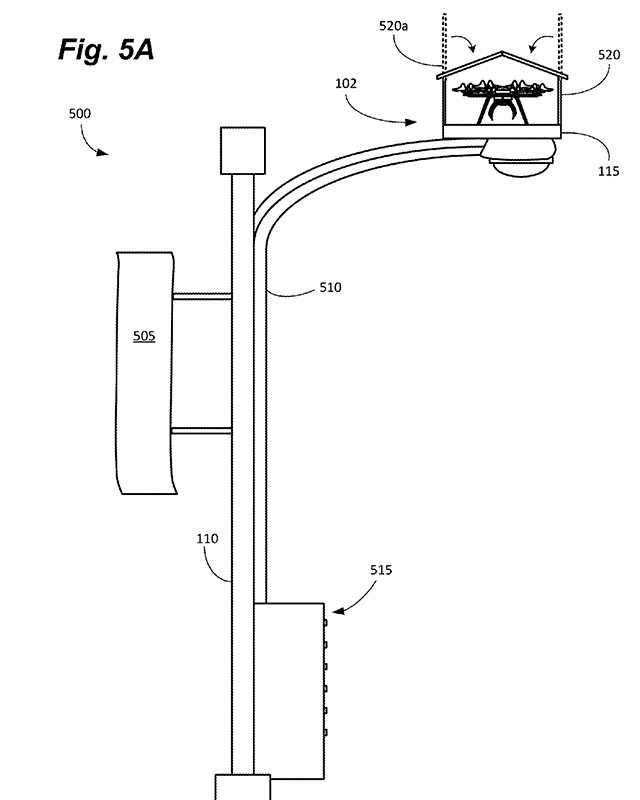

而在去年7月被批準的一項專利中,亞馬遜則準備改造路燈,使其成為集無人機充電站、無人機臨時機庫以及快遞取件點三種功能于一體的地面設施。

(圖中520為無人機機庫,515為取件箱)

在這項專利的描述中,路燈頂部可建設供小型無人機停靠的停機坪或機庫,并配備充電接口或可更換電池。當無人機電量不足時,可以停靠在路燈上充電或者快速更換電池再度起飛。而在惡劣天氣下,帶有屋頂的機庫可以成為無人機的臨時庇護所,使其不會因為糟糕天氣出現安全問題。

而更先進的設想則是在路燈上安裝快遞取件箱,無人機交付貨物時路燈頂部平臺自動打開,貨物沿著中空的燈桿滑下,進入預定的取件箱中供取。

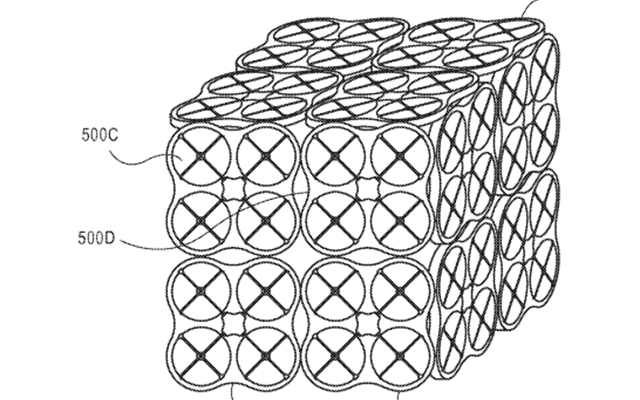

另外亞馬遜還申請了無人機形成密集編隊以吊裝大型貨物的專利。

(圖為亞馬遜無人機集群專利)

在其設計中,多架無人機能夠連接起來,緊緊抱作一團,共享電量以及飛行信息,作出統一的飛行動作,而如果有需要的話,單個無人機也能脫離,去完成附近地區的貨物交付。這種設計能夠提高無人機應對惡劣天氣(主要是大風)的能力,以及進行大型貨物運輸的能力,同時脫離功能也使其有足夠的靈活性。不過這將極大地挑戰無人機的電源管理技術以及飛控技術。

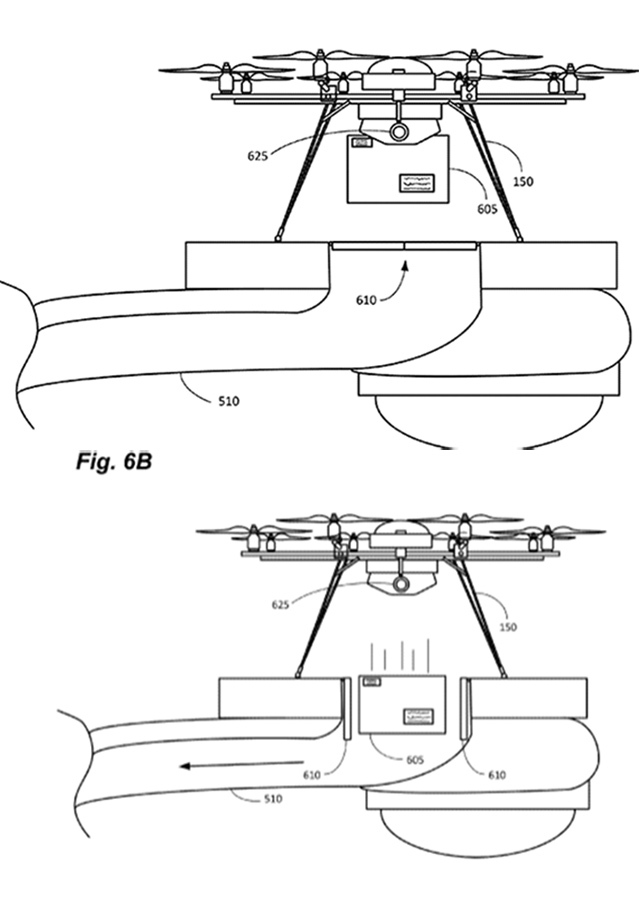

此外亞馬遜也申請了能夠讓無人機在貨車頂部降落,搭順風車節能的專利。它使無人機能夠和亞馬遜可能出現的自動駕駛貨車整合起來,更好地完成快遞交付的任務。

司機不夠 自動駕駛貨車來拯救

今年1月,亞馬遜一項關于自動駕駛車輛的專利被通過,也證實了媒體日前的猜測——亞馬遜有發展自駕自動駕駛貨車車隊的想法。

這項專利描述了一種使自動駕駛車輛通過車聯網與交通管理中心進行數據交換的技術,通過這種技術,自動駕駛車輛可以從交管中心獲知潮汐車道的車流方向變化,從而提前規劃好行車路徑,避免產生交通事故。更進一步,這項技術還能讓自動駕駛車輛獲取整個地區的交通情況,避開擁堵片區,設計效率最高的行車路線。

在美國,貨車每年承載了70%的貨物運輸量,然而貨車司機越來越稀缺。美國貨車運輸協會稱,現有卡車司機的平均年齡為63歲——一群胡子泛白的老頭。新人不愿進入這個行業,舊人正不斷老去,使得貨車司機成為了寶貴資源。目前美國貨車司機的短缺為48000人,而到2024年,這個數字會變成175000人。

要請動這樣的“稀缺人才”,需要付出大量的成本。除此之外,從貨運代理商處聯系司機,往往還需要支付額外的中介費用。在2016年第三季度的財報中,亞馬遜披露,其運輸成本較前年同期增長了43%,達到了17億美元。

對亞馬遜來說,削減成本的最好方式,或許就是“留車不留人”——建立自動駕駛貨車車隊。這在以往是不可能之事,但自動駕駛技術的快速發展,讓這種設想正在逐漸向現實靠攏。去年8月,Uber收購了自動駕駛公司奧托(Otto),后者專注于貨車自動駕駛技術,兩位主要創始人萊文達沃斯基與羅恩,與谷歌的自動駕駛項目有著緊密關系。而在10月,奧托就用自動駕駛貨車完成了首次運貨——全程193公里,測試人員只在旁進行了監督,并未干預行車。

自動駕駛技術的逐漸成熟對亞馬遜來說是一個重大的利好消息。這家零售巨頭為了建設自己的物流渠道,在去年購置了數千輛卡車。如果能夠應用自動駕駛技術,亞馬遜可以省下大量維持龐大司機隊伍的人工成本;同時,也無需為司機短缺造成的物流壓力擔憂。

超現實的地下傳送帶

在空中與地面的渠道都有利用方案后,亞馬遜看上了地下空間。這個專利描繪的物流系統圖景,讓當今世界上任何的物流網絡都相形見絀——亞馬遜想繞開繁忙的地面交通,在地下建設一條條傳送帶,將貨物直接從倉庫經由地下送到客戶手中。這樣的傳送帶可以連接火車站、機場、物流中心、取件箱,甚至是客戶的家。

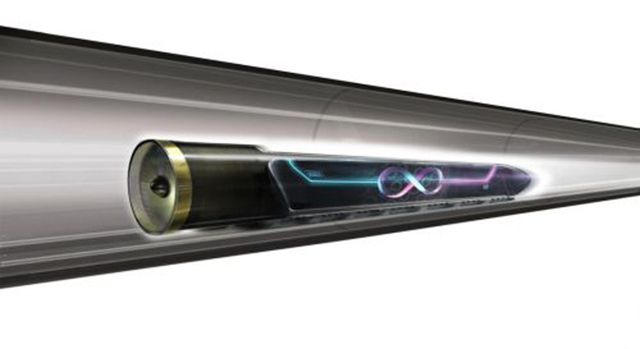

而如果有加急件的話,亞馬遜還有升級版的“真空管道運輸”。如果你覺得這個概念似曾相識的話,沒錯,就是它,埃隆馬斯克口中的“超級高鐵”——通過建設真空的運輸通道,讓封閉的載具在其中通過電磁力高速運動,快速抵達目的地,其最高時速可超過1000公里。

這種宏大的物流系統的優點顯而易見——絕對的高效。然而背后難以想象的成本使其成為了一個近乎瘋狂的設想。但是這并不是一個毫無可行性的計劃,只要運行足夠長的時間,它就能值回建設成本,乃至革新物流行業。如果能設法將城市中可用的地下管道加以利用,成本投入還能進一步降低。而一家英國公司Mole Solutions已經建造了一段105米長的貨物運輸管道來測試這項技術。

在倉儲方面,亞馬遜的智能化腳步邁得最早。2012年,亞馬遜以8億美金收購了機器人公司Kiva,獲得其智能倉庫機器人系統Kiva System。這一系統使用大量運貨機器人,它們可以舉起重達700磅(約合320公斤)的貨物,而且無需人類操作。機器人由一套算法進行統一控制,操控它們按暢銷度和相關度對貨物進行優先度排序,搬運貨柜至選件工人面前,將傳統的“人找貨”模式變為“貨找人”。據Kiva的創始人Mick Mountz稱,這套系統比傳統的人工方式效率提升了2-4倍。

在這套系統的幫助下,倉庫工人需要做的只是產品分類與包裝,省去了大量繁瑣的找貨步驟。也正是得益于該系統,亞馬遜在半小時內就可以完成一個訂單的處理。

不過亞馬遜還不滿足,因為貨物的分揀與包裝,仍然是由人來完成的。在遍布全球的倉庫中,這家公司雇傭了超過10萬人——和機器人比起來,工人的價格還是太高了。于是亞馬遜在2015年舉辦了一場“機器人分揀大賽”,希望從全球各地的參賽隊伍中獲得足夠優秀的機器人運動控制技術,以替代工廠中的工人做一些貨物抓取之類的工作。不過結果證明,在做復雜運動這個方面,機器人和人類相比還是差得太遠。即使是獲得第一名的隊伍,也只能在20分鐘內將12件物品中的10件放入指定位置,而對人類來說,這就是1,2分鐘的事。

也就是說,在未來的一段時間內,亞馬遜倉庫內的機器人仍然得與人類共事。不過隨著新技術的發展,機器人的運動能力也在提升,波士頓動力的新機器人Handle都能蹦跶,能雙手搬東西,能扔紙飛機了。在成本問題得以解決后,未來倉庫里的機器人必然會越來越多,而人類將越來越少。

從倉儲到運輸至交付,從天空到地面至地下,亞馬遜意圖打造一個全方位立體化的智能物流體系。

倉儲

亞馬遜在建設無人物流的設想中,倉儲這一環節已初見成效。對Kiva的收購使亞馬遜的倉庫實現了相當程度的自動化,亞馬遜的零售能取得今日的成就,這一方面功不可沒。并且,亞馬遜還在不斷擴大著其倉庫機器人的隊伍,目前已經超過4萬臺。

交付

而在這一環節上,亞馬遜讓Prime Air在超級碗上露臉,似乎也在暗示,無人機交付快遞離消費者們已經不遠了。

對亞馬遜來說,此前一直困擾其無人機交付業務發展的監管問題正在消解,美國聯邦航空管理局(FAA)準備劃定低空空域以供無人機飛行。

不過無人機續航這個老大難問題,如果電池技術沒有顯著突破,亞馬遜還是只能依靠興建專利中所描述的基礎設施來解決。

運輸

運輸環節上,地下傳送帶這個方案實在太過于宏大,其花費的成本對于任何商業機構都是一個天文數字。或許未來當地面交通承載力達到上限時,大公司們會聯合起來開發這個項目,但肯定不是現在。

從目前來看,亞馬遜最有希望取得突破的,其實是自動駕駛貨車。

首先,這兩年自動駕駛技術取得了很大突破,先進的技術團隊,比如谷歌,其自動駕駛系統的安全系數已經可以比肩人類駕駛員。

其次,物流貨車大部分時間都是在高速公路上運行,這意味著其需要應對的環境比城市交通要簡單得多。相應的,實現貨車自動駕駛的難度也比較小,比乘用車更容易落地。

再次,亞馬遜已經擁有了一支包含數千輛貨車的物流車隊,一旦自動駕駛技術完全成熟,可以通過改裝應用新技術,快速建立起無人駕駛貨車隊伍。

盡管在亞馬遜的智能物流體系中,許多內容都顯得很未來取向甚至是異想天開,但是它卻代表了先進的技術解決方案。在過去的方法已經無法應對復雜的狀況時,全面智能化這樣更加未來的想法未必不是更好的出路。否則京東也不會發展“三無物流(無人倉、無人機、無人配送)”,阿里巴巴也不會學習Kiva開發倉庫機器人。

另外一方面,亞馬遜有著近4000億美元的市值為其理想背書。這家曾經人們認知中的“網上書店”靠著新技術實現了華麗轉身,成為了現今最成功的科技公司之一,去年其在云計算、人工智能方面的成果,都為人們稱道。

而這一智能物流體系的設想,則顯示亞馬遜要把科技基因徹底注入公司的所有業務。亞馬遜的宏大愿景具體何時才能實現?沒人能給出確切回答。但這家零售起家的巨頭,在智能化的浪潮之下,憑借科技力量的加持,市值已經超過了美國八大傳統零售商的總和。

魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1 魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1