原創 王升遠 讀書雜志

編者按.

圍繞日本戰時、戰后一位小文人的命運,揭示作家榮辱和軍國主義政治的聯系,不禁令人唏噓“最是文人不自由”,也給世人以警示。

麥克阿瑟的靴子

文|王升遠

(《讀書》2023年1期新刊)

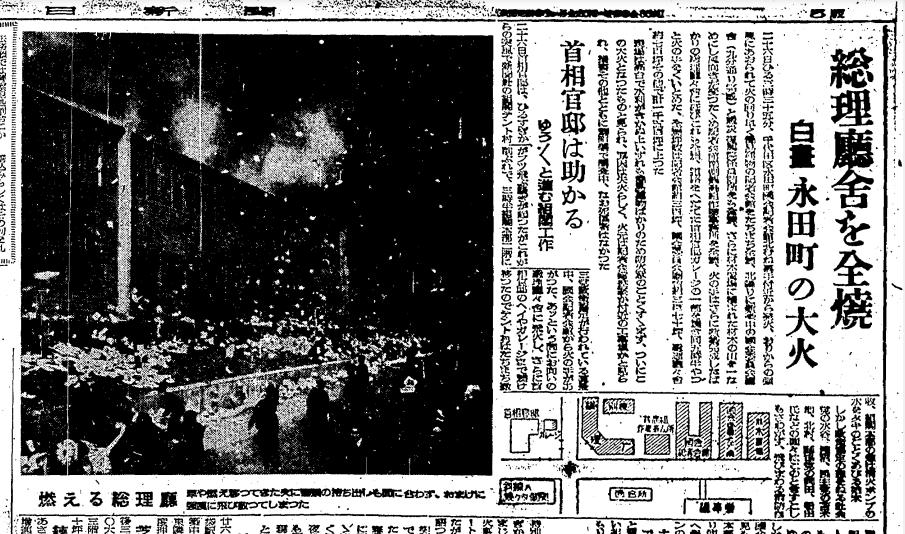

一九四八年二月二十六日,永田町的一場離奇大火燒到了中央公職適否審查委員會和訴愿委員會等敏感部門,此處保存著的開除戰爭責任者公職的資格審查文件慘遭焚毀。對于那些戰時法西斯軍國主義的喉舌們而言,火災發生在一個讓他們惴惴不安的當口——本月八日《朝日新聞》即已披露稱,關于開除文筆家公職的問題,“月底將公布第一批名單”,且“首先追究單行本作者,無署名的也會被追究”。而讓他們感到失望和意外的是,大火并未抹平其個人史,各縣調查員手中尚有資格審查相關文件副本,只是異議申訴材料須再次提交(《朝日新聞》一九四八年二月二十七日),或因此故,公示名單延宕至三月二十一日和三十日方才分兩次發布于報端,火野葦平、石川達三、尾崎士郎等十二位作家名列其中。至此,讓日本文壇或懼或盼的麥克阿瑟的靴子終于落了地。

《朝日新聞》上刊載的大幅火災報道

事實上,早在一九四六年一月四日,駐日盟軍總司令部(GHQ)即已發出“開除軍國主義者公職”以及“解散超國家主義團體”的指令,其中要求將“以文筆、言論,對好戰的國家主義和戰爭展現出積極態度的代表性人物”從其公職上予以開除,而罪責查證的過程卻曠日持久,兩年多里變數甚大,加之議罪尺度的彈性,公示名單又規定了一個月的異議申訴期,凡此種種皆為被指名者留下了不小的活動空間,石川達三、丹羽文雄和巖田豐雄三人便借申訴逃過一劫。然而,并非所有被指名者都會如此幸運,比如尾崎士郎(一八九八至一九六四)。

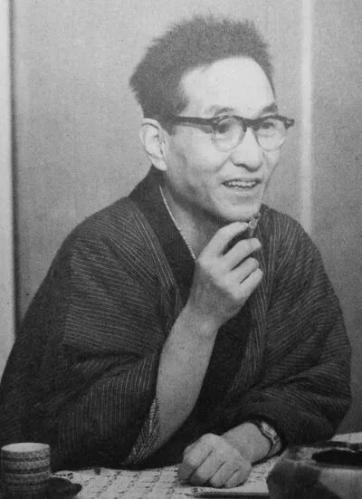

尾崎士郎

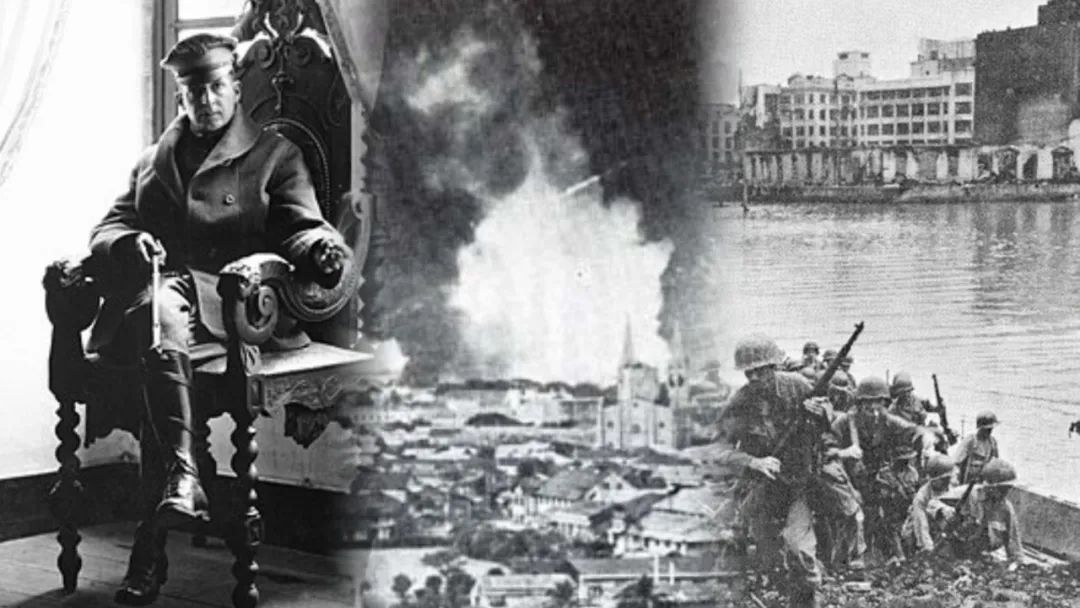

戰后初期,歲月崢嶸。曾師事尾崎并曾為其立傳的文學史家都筑久義感嘆說,“昭和二十年八月十五日到昭和二十三年五月期間,是既成文壇所有人都在上演著檢舉、謀劃、背叛、追隨和丑惡鬧劇的時代”(都筑久義:《評伝尾崎士郎》,ブラザー一九七一年出版,302頁)。在兇險的政治空氣中,尾崎士郎的戰時過往自然是經不起推敲的,只是讓他頗感訝異和尷尬的是,具體到檢舉一事,自己與素未謀面,地位上亦有云泥之別的麥克阿瑟之間竟有“一靴之緣”。在去世前一年發表的回憶文中,尾崎提及自己戰敗之初從一家小飯店老板娘那里聽說,有許多日本人寫信給盟軍司令部,舉報他偷了麥氏的靴子。據其回憶,此事大致的經緯是:一九四二年馬尼拉陷落后,作為應征入伍來到此地的宣撫班員,自己從進入麥克阿瑟官邸、扣下了疑似其長靴的同僚那里偶得此物,并穿在腳上四處招搖,以至軍中皆知,尾崎甚至還親自撰文談論此事,文章經由軍部報道部送交報社,后被改題為“靴子留下的愛與恨”發表在M新聞上。戰后由于其個人吹噓,加之街談巷議間的訛傳,此事最終被演繹成符合C級戰犯標準(偷盜或搶奪美國人之財物者)的犯罪行為,民意洶涌之下引起了GHQ的關注,但他最終還是通過疏通關系和解釋申辯獲得了彼方諒解云云(《尾崎士郎全集》第十二卷,講談社一九六六年版,58—65頁)。遲暮之年的回憶自然是云淡風輕、望盡天涯路;但有些往事回憶起來不免讓人難堪。比如一九四二年尾崎以“麥克阿瑟的靴子”(就寫作、發表時間及其內容推斷,應為前述“愛與恨”一文)為題寫作的那篇“報道班員手記”,就指名道姓地對珍珠港事件后因實力懸殊和指揮失當等原因敗退澳大利亞的美國遠東軍司令極盡戲謔羞辱之能事:“在日本人眼里,只會覺得這只是一雙形狀略顯奇特的靴子;但對菲律賓軍隊而言,這似乎就是保全中將顏面之物。盡管如此,當逃往澳大利亞的麥克阿瑟之名即將被人從地球上抹掉之時,唯獨他的靴子卻被一個在戰場上連士卒都算不上的宣撫班員‘尾崎某’踩在腳下,中將也放棄了自己的聲威,真是世事無常,讓人痛心。”(收入文化奉公會編:《大東亜戦爭陸軍報道班員手記:バタアン?コレヒドール攻略戦》,大日本雄弁會講談社一九四二年版,245頁)戰時日本“打擊鬼畜美英”的意識形態宣傳,在這則奇譚中被以一雙長靴為噱頭,臉譜化演繹為睥睨傲視的日本凡夫“尾崎某”與丟盔棄甲的美軍中將間的奇妙因緣而廣為流傳。當然,戰時將麥克阿瑟之長靴踩在腳下、洋洋自得的尾崎絕不會想到,這位灰頭土臉的敗逃者戰后會叼著煙斗君臨日本,而那長靴竟會化作達摩克利斯之劍懸在他的頭頂。街談巷議自然不足為據,但發表于報端、廣泛流傳的《麥克阿瑟的靴子》總是抹不去的無聲證言。

麥克阿瑟敗走馬尼拉

當然,更讓尾崎惶惑失措的還不是民間傳言,而是那份公示名單和開除公職通知書。通知書上所給出的理由是,“經鑒定,《文學部隊》《戰影日記》《文學論》《與林房雄對話》等作品影響力甚大”。由此可見,查證方似乎是以文筆家著述的標準為之定責的。而當事人及其朋友們對此卻并不認同。得知公示名單之后,每日新聞出版部部長千歲熊吉和坂口安吾等好友都勸他準備“陳述異議”。據尾崎自述,審查委員會最初審議結果判定其作品并未觸犯開除公職條例,后來又先后借口他與右翼團體和軍方有涉而欲開除其公職。他為此三次反駁,拒絕承認自己通過靠近軍方而鉆營牟利,并直指委員會判罪標準飄忽。但檢察官卻告訴他:“幾乎所有日本人都會覺得,出現你的名字一定有什么原因吧。從這個意義上來說,從一個模糊的角度提出影響的問題,我也不好反對。”(尾崎一枝:《父 尾崎士郎》,毎日新聞社一九七三年,85—86頁)尾崎的自述顯得有些無辜,鳴冤叫屈不外是強調自己被以“莫須有”的罪名針對性對待了。

摯友逢難,曾深得其照拂的坂口安吾自不會袖手旁觀,他不但以“尾崎秘書”的名義伴其出入GHQ戰犯事務所,更專以“不迎合的人”為題撰文(一九四八年四月十二日)為尾崎與軍方的關系申辯。這份作者生前未曾公開發表的文章就其寫作時間而言,與尾崎的第三次“陳述異議”之間存在著顯見的對應關系。他強調,軍人向來輕視迎合型人格,而有著英雄崇拜情結的尾崎之所以深受軍方賞識、器重,是因其“文學趣味與軍人趣味相合,與軍人所指導的當時之趣味相合”,“他的思想中毫無軍國趣味”,作為“那個時代的文壇王者”,他“有著不屈于軍部的骨氣和節操”(《日本經濟新聞》一九六四年三月三日)。不迎合而是恰巧“相合”,無非是強調其無主觀“積極”作惡的動機。這番出于私誼的開脫與尾崎的自辯形成了微妙的互文關系。在一九四八年五月二十日寫給為其開除公職問題前后奔走的山崎一芳的信中,他也表示:“我不了解戰爭的動機,也沒有余裕考察大戰的性質,我的行動只是想盡一個國民的全部義務。”(尾崎清子編:《尾崎士郎書簡筆滴》,株式會社インパルス一九六九年版,235―236頁)這番自我矮化的表述,無非是在凸顯自己在戰爭中被動脅從的凡人地位。

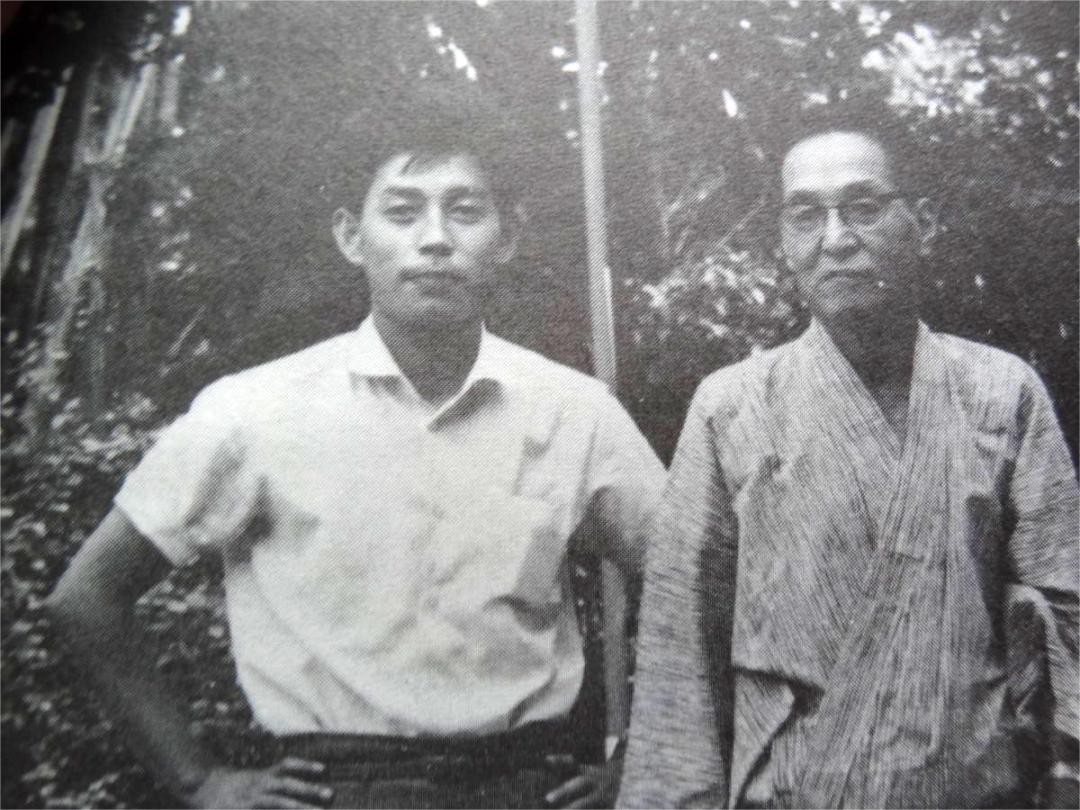

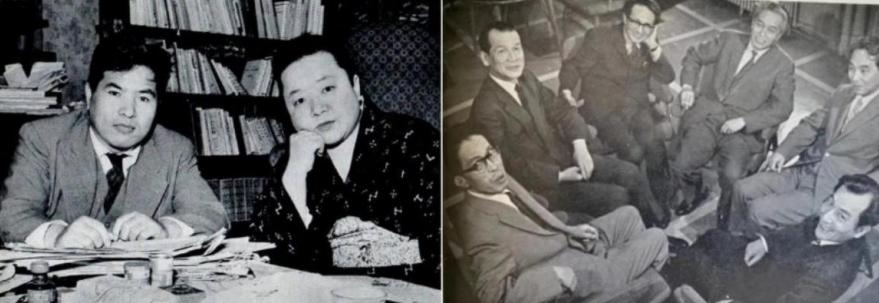

都筑久義(左一)與尾崎士郎(右一) (來源:page.auctions.yahoo.co.jp)

對乃師心懷“同情之理解”的都筑久義在《思想的科學》上看過尾崎最終呈遞的自辯書后表示:“雖然最開頭的部分不無詭辯之處,但其以庶民身份參戰之辯以及作為文學家的自我批判部分讓人頗有好感。”(都筑久義:《評伝尾崎士郎》,304頁)尾崎辯稱,在國家存亡之秋,自己只是盡了“一個國民應盡的義務”,“對于戰敗,作為文筆家我有責任”。然而即便對開除公職令的結果基本認可,但戰后自己已經脫離所有文學集團、蟄居自省,且有日記感想集《謫居隨筆》為證,無可指摘,“沒有發現自己有被開除公職的具體理由”。連都筑都以為實屬詭辯的部分自不待言,事實上讓其稱道的這段自述與致山崎之信中的表述依然難脫詭辯之嫌。一則,極小范圍內的軍方批判舉動自不能等同于反戰,況且“反軍”也并無實據;二則,戰后反省與戰時罪惡間難以構成相互抵消的關系,此亦常識,況且其戰后自省本身便是可疑的。尾崎自辯中提及的《謫居隨筆》出版于一九四七年十月,而書中所述與其說是一種“自發的反省”,毋寧說更意在強調文學參與政治的被動性。相較之下,所謂的“自省”恐怕更多地表現在一九四六年八月出版的“戰敗日記”兼評論集《芋月夜》中。在這份起筆于一九四五年八月十三日的精神史中,作者記曰:“戰爭犯罪恐將日甚一日地嚴厲追究下去。古往今來,文學家的自由大抵在作家自我懲罰中才應是最為峻烈嚴正的,這是他們的首要使命,也是其信條。作家機能的發揮無須受到他者的壓制,它在違背良心的瞬間便已停止了。”(一九四五年八月二十七日)而這樣一位以道德自肅者自居的作家,在聽說石川達三撰文稱“文化方面的責任者首推尾崎君”時,依然覺得此言愚蠢透頂,并以自省、自肅作為擋箭牌,甚至反唇相譏,大揭石川曾任“文學報國會動員部長”等職的舊事(一九四五年九月十八日)。尾崎有關作家“自我懲罰”的論述看似合情切理、真誠而深刻,但問題恰出在這部戰敗前后作家精神私史的微妙出版時機。事實上,《芋月夜》與《蟄居隨筆》皆寫作、出版于開除公職名單公示之前,尤值得一提的是,前者面世之際,以原無產階級文學陣營為班底的新日本文學會和《近代文學》同人中的左派激進青年皆已分別列出文壇戰犯名單,并對其進行著嚴厲的道德審判。一九四六年,面對文壇的道德他律,私事公表,以出版戰敗日記、強調自省價值的方式與批判者隔空對話;一九四八年,面對GHQ的法律追責,又以《蟄居隨筆》自證清白,可謂機關算盡。然而,作為一種人為的“制作”,對于《芋月夜》中有意無意地割棄的一九四五年八月十三日前之過往,尾崎又當如何面對和解釋?另外,戰敗之初即已措意事先鋪排本身不恰恰反證了其對自己過往罪責的自知嗎?自我反省與批判自然是戰爭責任問題中不可或缺的主體性要素,而在尾崎那里,所謂自省似乎只意味著外部的道德、輿論、法律壓力倒逼下的空心化、去責任化、化被動為主動的防衛姿態。其中不乏深埋伏筆、步步為營以脫罪自保的縝密心機和高妙手段,但欠缺了一絲面對歷史反躬求諸己的真誠。

左圖為宮本顯治與宮本百合子,右圖從左至右依次為荒正人、本多秋五、 山室靜、平野謙、埴谷雄高、佐佐木基一(來源:jcp.or.jp)

申訴之路受阻,戰時曾依附于權力的尾崎自然不會忘記關系運作的現實性。處分解除多年后,在與友人的對談中,尾崎大曝當年自己運動權貴的糗事。據介紹,他運動的第一個對象是后來的東京都副知事住田正一,卻因對方索賄三十萬日元而未如愿;后來又想到在菲律賓戰場從軍時,曾與現任“中央公職適否審查委員會”委員長牧野英一之子有故交,遂前去試探,卻再次碰壁。牧野直言:“你做過很多事,也很積極,這不就足夠了嗎?”(尾崎士郎、高橋義孝:《対談 男なら》,載《中央公論》一九五六年七月號,302—303頁)他自然明白尾崎來意,雖說是兒子的舊識,但卻并未給其申辯機會,表述含糊而態度卻毫不含糊,交談之中流露出了不難察覺的冷酷、譏諷和確定。牧野所著意凸顯者并非處罰條例的對應性,而是當事人乃“以文筆、言論,對好戰的國家主義和戰爭展現出積極態度的代表性人物”;尾崎討論的是形而下的可見著述,而法官強調的則是當事人面對軍國主義權力的主體態度及其現實影響,GHQ主導的戰后日本戰爭責任追究之實虛兩難、道術沖突由此都可見一斑。

論文學成就,尾崎士郎自然算不得大正、昭和文學界的“代表性人物”,而坂口安吾視之如“那個時代的文壇王者”、石川達三以之為文壇首要戰爭責任者卻是為何?恐怕還是因為權力。能在戰后運動政界要人的前提正是戰時積累的資源和人脈。在珍珠港事件爆發前與高見順之間展開的“文學非力說論爭”中,尾崎公開宣稱:“直到今天還有人在一些地方使用御用作家、投機作家這樣的詞,但今天的作家中真有具備御用作家這般能力的人物嗎?如果有在這種復雜的政治力量中還能投機的作家,我為日本文學感到可喜可賀。”(《都新聞》一九四一年八月六日)事實上,他最終也活成了自己所期許的樣子。據曾任《中央公論》總編的黑田秀俊回憶:“隨著太平洋戰爭的發展,尾崎士郎的勢力逐漸壯大了起來。尾崎的風格與藝術手法深得軍部信賴,他與軍方要人尤其是松村秀逸少將(大本營陸軍報道部長)交情甚厚。當時,尾崎家中常聚集著十多個編輯和意氣風發的年輕作家。他們的總頭目尾崎,甚至頗有取代曾經的菊池寬、從大森的一角威壓文壇之勢。(黒田秀俊:《知識人?言論弾圧の記録》,白石書店一九七六年版,225頁)戰時風頭之健直逼文壇掌舵人菊池寬的尾崎在戰后自辯時卻自降身價、以“一個國民”自認當然不會得到認可,因為文學成就不算一流的他應深知,在他那里,開除公職通知書上所言之“影響”、委員會判定中所看重的其與右翼團體以及軍部的關系,都與軍國主義政治權力的加持脫不了干系。

尾崎士郎(中)與坂口安吾(右一) (來源:kikoubon.com)

操弄了猶大的總督不會承擔責任,最終承擔一切罪責的必定是一個個寄生于權力的、“平庸之惡”的遂行者。人是健忘而又善辯的動物,盡管《尾崎士郎全集》的編者川端康成、廣津和郎等生前好友對他的戰時丑作《麥克阿瑟的靴子》棄之不錄,盡管永田町那場離奇大火焚毀了相關資格審查材料,盡管落難之際文壇摯友們紛紛援手關說,但歷史還是幫他(們)記住這一切。戰時支撐了尾崎文壇江湖地位的軍國主義政治權力在戰后遭到整體性清算,躲過了民間的海量檢舉,頂住了文學界的道德審判,但法律對他的裁決雖遲而終至。

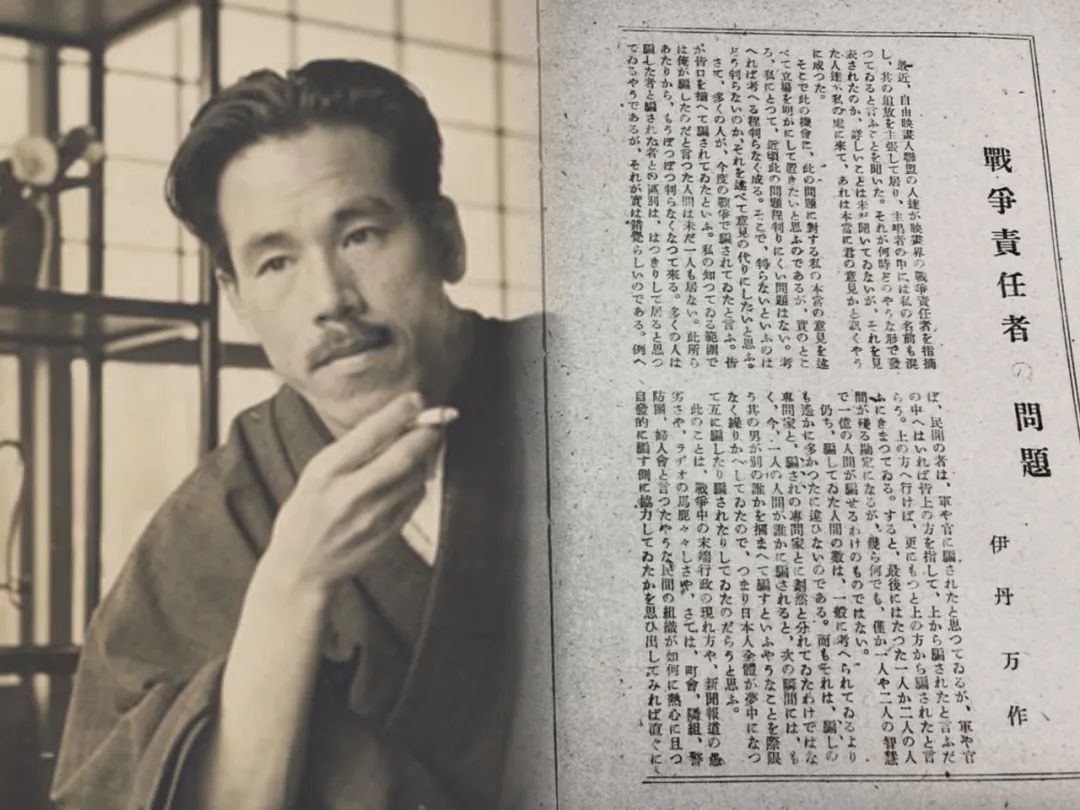

戰爭責任追究的風潮對戰后日本各界之撼動和影響既廣且深。戰敗之初,當許多人(甚至包括武者小路實篤這般名作家)都以自己被軍國主義宣傳所欺騙為借口拒絕承擔責任之時,伊丹萬作在《戰爭責任者的問題》中犀利地指出,“若無其事地說出‘我被騙了’的國民,恐怕還會被騙很多次”,為了不再被騙,“首先要真正理解全體國民被欺騙到底意味著什么,并開始努力地去解剖、分析和徹底地改造被欺騙的脆弱自我”(《映畫春秋》一九四六年八月創刊號,35頁)。伊丹強調的是將來自外部力量的戰爭責任追究問題內化、主體化的思想過程,非此則無法超越具體的政治問題,從而轉化為有效的歷史經驗,而這看似正是尾崎在戰后初期同時口頭主張的。

伊丹萬作《戰爭責任者的問題》(《映畫春秋》創刊號,1946 年 8 月) (來源:itami-kinenkan.jp)

尾崎的開除公職處分于一九五〇年十月(時年五十二歲)解除。回首往事時,他的一番反思終于由口入心,頗得三昧。戰敗十年后的他不再為自己對戰爭性質之無知而詭辯,在《對談是個男人的話》中,他強調文學家的主體責任,強調應將戰爭“作為自己的事情”去“思考”和“判斷”,并指出:“文化人只看浮在表面上的那些漂亮東西是不行的,一定有著什么將他們發動起來的東西,必須去判斷那偉大的、離譜的、看不見的動向。我在想,戰時我們干得那么出色,卻導致了多么不幸的戰爭啊!文化人為什么不把這一問題作為自己的問題來思考呢?”(《中央公論》一九五六年七月號,302—303頁)這番表述甚至讓人想到阿倫特臨終前在打字機上留給這個世界的最后一個標題——“Judging”。夫“自省”者,蓋此之謂歟!判斷關乎責任,阿倫特所說的“平庸之惡”所強調的正是喪失思考能力所犯下的極端罪惡。若非著意凝視那“偉大的、離譜的、看不見的”發動者及其意圖,那么“你越努力,別人越不幸”的悲劇便會不斷上演。如果說對一九四八年以“一個國民”之立場為自己辯護的尾崎士郎來說,談阿倫特還太早,那至少讀讀為其奔走和辯護的摯友、戰時獨守著孤獨甚至逃避兵役的不合作者坂口安吾戰敗之初發表的名文《墮落論》,畢竟人性本真、可知可感的日常生活才是戰時那“偉大的、離譜的、看不見的”發動者之透視鏡和解毒劑。

原標題:《《讀書》新刊 | 王升遠:麥克阿瑟的靴子》

閱讀原文

魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1 魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1