緣起 ——

家族匠心的熏陶,鏨金工藝的學藝之路

家族環境的氣息熏陶,耳濡目染的匠心傳承,會給一個人定下一生的選擇和基調。兒時的吳中鳳家庭環境優渥,爺爺是珠寶商人,父親會制作眼鏡,是德藝雙馨的手工藝人,整個家族經營著好幾家眼鏡店。

1952左右,為躲避戰亂,在父親的帶領下,全家從上海遷到北京,住進了環境優美的獨幢四合院,在吳中鳳眼里,父親手工藝高超,做生意口碑好,誠信厚德,她一直將父親作為榜樣。然而,1966年文化大革命打破了美好的一切,父親經不住文革批斗撒手人寰,全家陷入舉步維艱的生存困境,吳中鳳時年11歲。

由奢入儉難,艱難困苦的生活環境并沒有打倒她的意志,跌落谷底的生活落差,反而讓她更加懂得對身邊幫助的人心懷感恩,并力圖回報。

讀四年級的她有時會經常幫助母親一起掃大街,分擔母親肩頭的重擔。學校的老師和同學們,沒有因為她的“成分不好”而另眼看待,相反的是,她積極活躍,多才多藝,深受周圍人喜歡。

有時命運和時機都在冥冥之中已經注定,中學畢業的第一批分配是去醫院,第二批是化工廠,第三批是重型機械廠,她都擦肩而過,直到第四批工藝廠,才輪到吳中鳳。

“我記得是1971年的12月我去報到的,被招收后,人生就真正開始走入社會。”吳中鳳回憶到,“當時就是所有搞工藝的,都陸陸續續地合并在一起,我們廠中,北京銅品廠相當于是主流。”

吳中鳳說的北京銅品廠的前身,就是專門從事北京蒙鑲工藝的“榮和銅佛鋪”,這個鋪子就是北京蒙鑲的發源之地。

時間追溯到1862年(清同治年間),當時在京的鏨銅藝人與清宮造辦處的工匠們初創了“榮和銅佛鋪”。鋪址在雍和宮附近,專門制作寺廟佛像和宗教法器,也為宮廷制作精美的金銀禮樂儀仗器皿。

新中國成立后,通過公私合營的方式組建成立北京市銅品廠。相繼承接了大會堂國徽、人民英雄紀念碑碑文、軍事博物館軍徽、民族文化宮銅鏨花鑲嵌裝飾大門等國家大型重點建筑裝飾工程項目。

蒙鑲鏨活

工廠里的活分下來需要師傅先出設計圖,然后把圖分解,分配給底下的徒弟去做,造型、鎦金、花絲或焊活,各司其職。

吳中鳳進廠的第一個師傅是趙秀英,“她在我一生里是我的啟蒙老師,這個師傅最早教給我什么呢?就是鏨活,就像我做九龍壁,動物特別生動,在一個薄片上陰點陽鏨,她就訓練我挑我的毛病,不成不成,就沒有成的時候,也正是這樣,讓我在底子上打好了基礎。”

在記憶的長河中,吳中鳳對學藝之路追根溯源,如果說第一個師傅教會了她鏨活的靈魂,找到了對蒙鑲工藝活靈活現的創新手法的表達,那么第二個師傅宋智禮,更多的是寫實,強調規矩方圓的現實表現形式。

康文生,是吳中鳳最后的師傅,主營設計的康師傅讓吳中鳳學會統領全局,讓她靈活掌握了對設計的作品進行整體和局部的拆解和工作分配。

學藝的八年時間里,吳中鳳的金屬鏨雕工藝水平持續精進,已經能夠獨立出色的完成整個工藝作品。分配到手里的活比別人都更高效、更高質的提前交工。

對學藝生涯的回憶,她對遇到的三位師傅的“傳幫帶”充滿感激,是他們奠定了她一生的蒙鑲手藝創作的基石。她感嘆到,“我覺得人生實際是有慣性的,從命運里邊有它的宿命,然后它是按照這個夙愿,冥冥之中,就給你這么設計和安排了。”

傳承 ——

時代變遷的遺失與迷茫,找尋蒙鑲技藝的痕跡和真諦

改革開放的號角一吹響,社會突然舊貌換新顏。時代的發展和市場需求迭代,以及新技術的植入,傳統文化和傳統手工工藝遭受巨大沖擊,漸漸瀕危遺失。為生計所迫,無論老少,工廠的手工藝人都面臨著時代的困境和人生道路的艱難抉擇。

“改革開放后北京已經開始搞旅游了,金子銀子,國家不供給了,企業自負盈虧。那個時候影視界出來了,北京到處建樓;市場經濟繁榮了,我們就搞研發,做金牌、獎杯,還有大樓里邊樓梯的銅扶手,銅的門窗,所有都是用金屬來做這些,以往傳統的東西徹底的,一點點都快沒了......”

吳中鳳眼看著蒙鑲的金屬鏨雕工藝漸漸消失,心里焦急萬分卻又毫無對策。廠里為了生存,為適應時代所需,原材料的金銀替換成了金屬,加入了機器,批量生產,毫無手工工藝的精美立體感,更別提文化內涵了。

以前是皇家宮廷的金銀器皿,國家外貿交流的貴重禮器,佛教法器,現在淪落為制作樓梯扶手,門窗部件和銅的火鍋——

僅僅一朝之間,所有的東西像改頭換面。吳中鳳沉重的反思這一切,她看著手頭的麒麟送子盤、八仙盤,都是在去工藝美校前在師傅底下學藝做的,多么活靈活現啊。

八年來的學習,康師傅一點點授予她的圖紙,鳳凰、龍的設計草圖,她對蒙鑲傳統技藝的沒落和消失感到扼腕嘆息,這些在學藝歲月里攢起來的圖紙可是蒙鑲工藝血脈的延續啊,有那么一瞬,她似乎突然頓悟到什么。

“后來我就定位自己,我發愿,我要找到蒙鑲。”時代和需求的在變化,可是新科技永遠代替不了手工工藝的靈魂和溫熱的氣息。吳中鳳決心繼續學習精進,找老師學美術,學繪畫,憑借出色的手工工藝,1985年,她終于進入中央工藝美術學院裝飾繪畫班學習。

進入中央美院后,吳中鳳像是進入了一個新世界,時值花樣年華的她為了潛心學習和搜尋蒙鑲的痕跡,她將自己的長發剪去,給自己剃了個男生頭,“不管是去圖書館還是班里,我不希望任何人關注我,我埋著頭學習,埋著頭尋找蒙鑲的痕跡。但是我一直找不找,找不著。”

銅深龍出海盤

吳中鳳的訴說中透著些許時代滄桑的無奈,在中央美術學院的學習雖然讓她眼界開闊,讓她對文化藝術的認知升維,對藝術和工藝的多元創作有了更深的理解。

但是,她同時深刻的意識到,藝術的殿堂里,搞藝術的人何其多,而真正從事蒙鑲技藝的,卻沒有人,于是她第二次發愿,“一定要把蒙鑲整明白”。

學成歸來之后,吳中鳳調整了自己的方向,她拾起了久違的蒙鑲技藝,用她學到的繪畫藝術與蒙鑲手工藝結合。她做出了敦煌舞女的浮雕作品,用金屬盤子去鏨,去體現線刻的工藝,浮雕工藝和陰鏨,用手工的痕跡展現一道一道的工藝流程。

同時,有了更高認知的她開始尋找追尋蒙鑲文化的源頭,梳理蒙鑲的文化。

“蒙鑲所走的路線我就想了解,我從央美學院出來就想去考察了。歷史上的蒙鑲與絲綢之路上的國與國的文明交融密切相關,然后,在民族融合中,隨著少數民族政權在北京的建立,漢族的金銀器工藝與信奉佛教密宗的蒙、藏、滿、維吾爾民族的金屬工藝結合,確立了北京蒙鑲特有的風格。”

“這些東西你回過頭來一看,中國文化對外來文化有著很強的包容和吸納性,我們相互學習、融合創新,改造成自己的,自己的現在又可能走出世界。”

我問她,“您信仰宗教嗎?”“我不信宗教,我覺得這是人的天性,就是與生俱來的。就像在后來的人生感悟里邊,可以自然而然的去這么選擇,你或許達到一種狀態,你都不知道你是誰,就是純粹的想在人生中做應該做的,爭取留下些好的痕跡,然后生命可能就耗盡了,就是這樣的過程。”

她的回答淡然卻又篤定,我心里默然,這就是匠人精神吧,就像她描述的和她的父親一模一樣。

堅守 ——

蒙鑲傳承的現狀,一位老手工藝人的憂慮

蒙鑲作為非物質文化遺產,在代際的傳承和維系中,其瀕危狀態與其他的非遺項目相比,存續處境更為堪憂。

一方面,蒙鑲的原材料就是金和銀,價值之高使其在傳承上單靠傳承人的一己之力實在難以支撐。其次在于蒙鑲所承載的文化和技藝的深厚。蒙鑲在形成自己的品牌之前,就是歷史上國家外交或是皇家宮廷使用的金銀禮器,除了高段位的金銀器文化,還涉及到宗教題材的佛教文化。

如此一來,原材料的高價值加上文化的高價值傍身,就要求傳承蒙鑲的手工藝人必須有極高的技藝水平,在長年累月的手藝打磨中,對文化的感悟里,才能夠將蒙鑲的味道,蒙鑲的靈魂展現出來。

蒙鑲技藝的“高段位”,奢華厚重,價值不菲,可正是這樣的特點,讓蒙鑲在新時代的傳承和延續發展上存在致命的弱點。個體的力量始終是渺小的,就拿九龍壁來說,如果不是在傳承人們的因緣際會的努力和配合中,就不會誕生出這樣的國寶級文物。

1988年初,原北京金屬工藝品的師傅不甘心蒙鑲就此隕落,他們提出制作鏨金鑲寶九龍壁的計劃,不幸的是該項目在協商落實的過程中困難重重,而老師傅們始終未能釋懷。

后來在吳中鳳了解到情況后,感動還依然有人愿意為蒙鑲而努力。于是她毅然準備帶頭恢復制作九龍壁。可是資金缺乏、人手不足依然困擾著他們,不過,終于在一次偶然的機會,丹東一家公司表示愿意提供項目的啟動資金,吳中鳳多次與對方協商后,終于使資金問題得到解決。

九龍壁整個作品共鏨有136條龍,翻江倒海,造型各異,騰云駕霧躍于波濤之上。“蒙鑲工藝最難的部分就是焊活。”吳中鳳解釋到,九龍壁最薄的地方你拿針一扎就破了,料特別薄,在最后焊接的過程中,高達2000攝氏度的烘烤,要是火候掌握稍有不慎,2000多個日夜的辛勞就功虧一簣。

等于說有時候有了資金也不一定能順利的完成項目,因為在創作、設計與制作的工程中,還需要手藝人堅定的信仰、定力和無畏精神,些許瑕疵或意外,就會導致蒙鑲作品創制失敗。

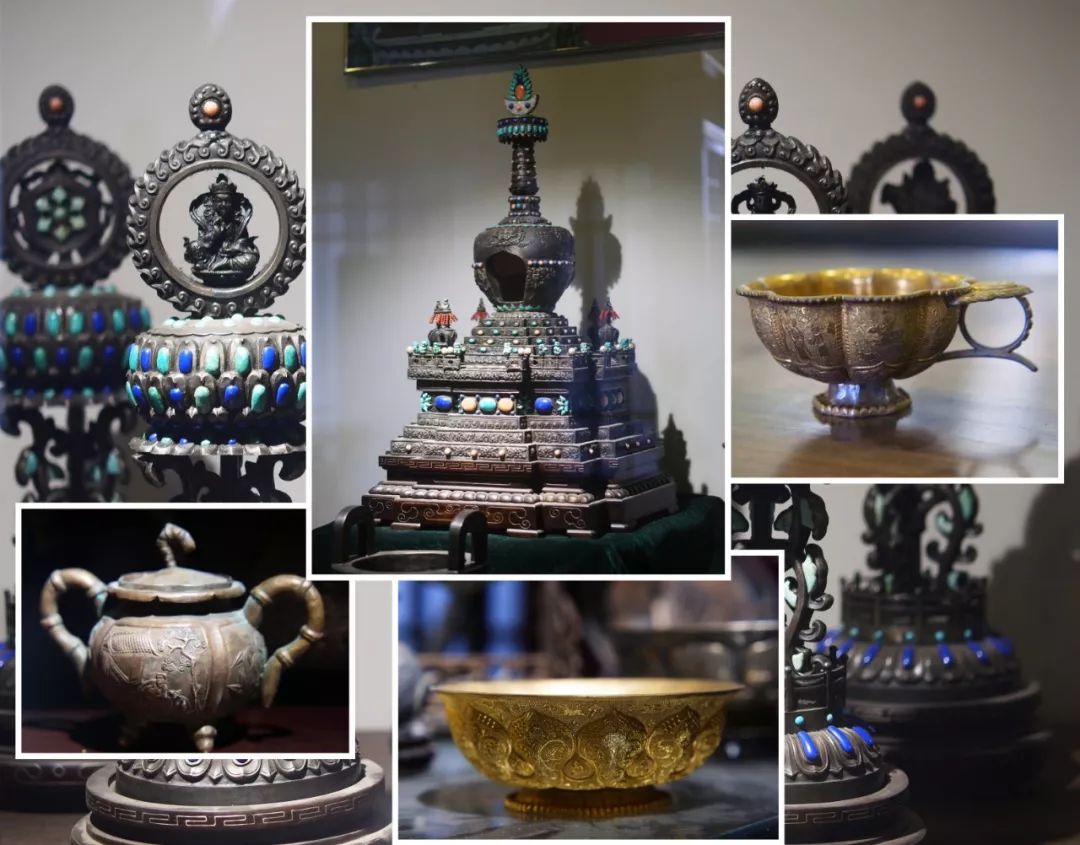

蒙鑲博物館館藏品

歲月催人老,或許后繼無人的困境是大部分非遺都面臨的境況。繼九龍壁制作后,她愈發堅定自己蒙鑲傳承的信仰。她多次到全國各地收集、挖掘、整理有關資料,找尋蒙鑲手工藝師傅,梳理歷史的傳承譜系,可是收效甚微。從上世紀九十年代初,她開始傾向于制作蒙鑲的宗教題材的創作,為此特意去西藏進行研究。

北京蒙鑲入選市級非遺名錄是2007年,在兒子和他同學的幫助下他們將這份傳統手工藝申報成功。2009年,吳中鳳被命名為這項非遺項目的代表性傳承人,隨后,在北京溫榆河畔“御碼頭”建立蒙鑲金銀器博物館。

她帶著我參觀,玻璃柜的櫥窗里是多年來,她為國家各博物館、各宗教機構以及私人訂制的蒙鑲手工藝品。她一一介紹著,如數家珍,凝聚了佛教文化與金銀器文化的每件蒙鑲作品,都映襯著其時代的歷史背景、精神信仰和文化的傳承。

館藏室的隔壁就是吳中鳳和弟子們的工藝作坊,在工作臺的旁邊,是蒙鑲制作的金屬鏨雕工具,馬鞍子、撬棍、鏨子、鐵錘,其中鏨子就有數百種之多。

作為蒙鑲工藝的傳承人,吳中鳳和弟子們目前多承接博物館文物修復、仿制、復制;佛教法器,禮儀器皿的制作;各類蒙鑲品工藝的設計和訂制。

吳中鳳徒弟

談到未來蒙鑲的傳承和血脈文化的延續上,她眉頭緊鎖,露出憂慮的神情。“我現在做的活,只接那些能培養人的,我已經沒有多大精力了。蒙鑲和其他的非遺項目不一樣,原材料就是金和銀,非遺的資助也是有限的,工匠的工作是孤獨的,它是一種堅守或者發自內心的信仰,年輕人也很少有人愿意干這個。”

非遺傳承人的身份看似光鮮,可本質上手藝人們或許希望能潛心的精進手工技藝,如果要求年邁的他們去經營個人企業,承擔地租、管理人員、對接商業業務,或是培訓教學,要求他們具有教學能力,還是有些強人所難。

“他們也有請我去開課的,教一個班的孩子,我已經沒有心力了,講文化的東西我可以幾天把蒙鑲文化和歷史講透了,可是蒙鑲的手工工藝是需要實實在在的去操練的,沒有二十年的磨練,未必能出來整個作品。”

雖她說精力有限,不能開班授課,令我油然欽佩的是,她傾注心血,已經撰寫并整理出了蒙鑲手工工藝的完整體系的書稿,里面有蒙鑲的文化、起源,派系、題材,工藝特點、制作手法等等,內容全面。

我們站在蒙鑲博物館門口憑欄眺望,三月開春,溫榆河部分河床坦露,坡岸上青草發芽,遠處楊柳依依。

“到夏天時,滿眼都是亭亭的荷花碧葉,那里本來還有一個小船。”她心情開闊起來,繼續說到,“國家是這份工藝最好的歸處,國家應該把丟失了幾十年的金銀器工藝找回來,做一個專題,成體系的保護起來。”

下臺階,步履緩慢,清風拂吹,她整理她額前的頭發——額上的皺紋,是歲月的溝壑,鬢角的白發,是她與蒙鑲淬煉相伴的一生。

— End —

付 萍

更多作者人物專訪系列:

特別說明

歡迎轉載,注明出處~

“小榮說”所發文稿除特別標注作者署名外,其他文稿均為“孫小榮·工作室”原創稿,歡迎轉載,但請注明作者、出處。若需更多平臺及個人原創文章詳情,請關注“小榮說”微信公眾號。

魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1 魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1