以下文章來源于中國科普網 ,作者史詩

中國科普網.

中國科普網由科技部科技人才與科學普及司主辦,系全國科技活動周官方網站,也是全國范圍內有較強影響力的科學傳播平臺。

為記錄地球脈動翻山越嶺,為研究月壤深耕40余載,丈量地球年輪,刷新月球認知,用潛心研究實現舉世矚目的中國速度,他就是2022年北京最美科技工作者——李獻華,中國科學院地質與地球物理研究所研究員,中國科學院大學教授、博士生導師,中國科學院院士。

“第一次看到月壤,沒想到這么細軟。”李獻華笑稱,研究月球,他還是個新手。

從去年7月12日接收嫦娥五號樣品、7天完成分析測試、16天完成論文撰寫投稿、100天在《自然》(Nature)上同時發表3篇文章,作為中國科學院地質與地球物理研究所研究員,李獻華院士帶領團隊揭示了嫦娥五號玄武巖形成于20億年前,是目前月球上確定的最年輕的火山巖,將科學界認知的月球巖漿活動結束時間推遲了8-9億年,創造了月球巖漿作用-熱演化歷史研究的“中國速度”。

近日,由北京市委宣傳部、市科協等部門組織開展的2022年北京“最美科技工作者”名單揭曉,李獻華名列其中。

3克月壤,刷新歷史

支撐這一重磅結果的,竟然只有3克月壤樣品。

“2020年12月嫦娥五號月壤樣品返回后,我申請獲得了3克月壤。月壤平均粒度約50微米,肉眼看上去比面粉還要細。小顆粒都粘在容器壁上,我的直觀感受是一定要先確保樣品保存完好。”李獻華說,碰到月壤樣品那一刻,手都在抖。

不打無準備之仗,在嫦娥樣品安全返回之際,也就是半年多以前,研究所就組織了一個科研攻關團隊,作為團隊負責人,李獻華組織召開十余場研討會,在月球形成演化的重要科學問題和月壤分析關鍵技術兩方面,進行了充分研討和精心準備。

時間在一分分流逝,科研也緊鑼密鼓:在樣品到達研究所的第53個小時,團隊就獲得了嫦娥五號玄武巖第一個定年數據;第55個小時又獲得了第一個氫同位素和水含量數據;第7天完成全部預定分析任務,為今后的月球探測和月球演化提出了新的科學問題和研究方向。

2021年10月,李獻華在月壤研究成果新聞發布會上作報告。受訪者供圖

此前,人類只是知道月球應該很早就停止了巖漿活動,但是否像阿波羅樣品測定的那樣只存在于30億年前呢?月球巖漿活動究竟可以持續多長時間?最年輕的火山活動會是怎樣的過程?這項研究,刷新人類對月球熱歷史和巖漿的認識。

很多人驚訝他們的速度之快,李獻華說:“全世界的人都在等著這個研究結果,這是一件影響中國科學家科研聲譽的大事。”

人們不知道的是,李獻華為了不影響研究進度,推遲了白內障手術的時間,在2021年10月19日舉行的嫦娥五號月球樣品研究成果新聞發布會時,他只能勉強看清幻燈片上面的大標題,匯報內容只能依靠提前記憶。發布會結束他才去醫院做了手術,術后還幽默感嘆道:“好久沒有看到這么清楚明亮的世界了”。

陰差陽錯,厚積薄發

每一種礦物,都是地球鬼斧神工的作品;每一塊巖石,都在講述一個億萬年的故事。如何測定一個礦物、一塊巖石或者一個地質作用形成的年齡呢?就要做同位素地質年代學研究。這就是李獻華的工作。他經常帶領團隊在野外進行觀測活動,雖然辛苦,但可以看見絢爛的極光、古老的巖石,還有鐫刻著時光印記的各類礦物。

談起做地質研究的初衷,李獻華笑稱:“真是偶然加偶然的一件事。”1979年高考結束,成績不錯的李獻華聽從高中班主任的建議,選擇了中國科學技術大學地球和空間科學系的化學方向。大學期間,李獻華受《月質學研究進展》這本書的影響,本想報考歐陽自遠老師的天體化學專業研究生,卻被調劑到同位素地球化學專業。

干一行,才愛一行。帶著這份責任,李獻華成為一名同位素地球化學家,并于2019年當選中國科學院院士。

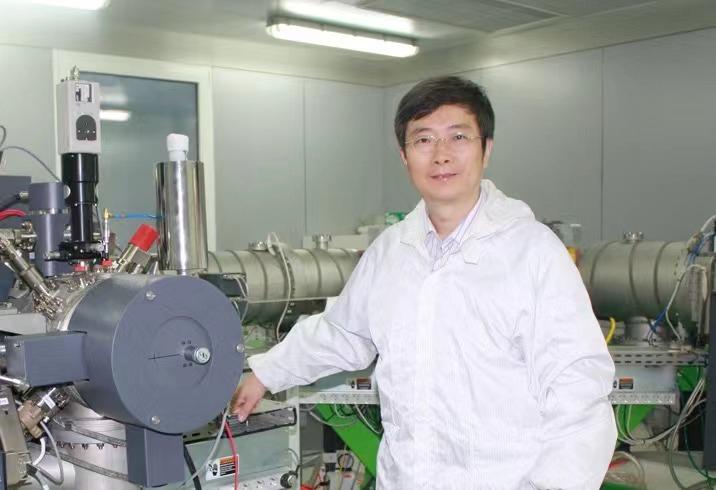

2011年10月李獻華在離子探針實驗室工作。受訪者供圖

研究中,李獻華發現,“更高精度、更高空間分辨率和更高效率”,是同位素年代學發展的重要趨勢。因此,從2005年開始,他領導建設了中國科學院第一個大型離子探針實驗室,研發出多項國際領先水平的微區原位同位素定年新技術新方法,促進了科研成果的產出。后來,許多國外科學家前來學習和應用這些“中國方法”,我國同位素地球化學實驗室的國際地位和聲望越來越高。

潛心研究,誨人不倦

不出野外的日子里,他上班第一件事和下班前最后一件事都是到實驗室查看儀器運行情況、檢查數據質量。“一個實驗室出好數據不難,難的是天天出好數據、不出錯數據。”李獻華說。

至今,他帶領科研團隊先后實現多項微區同位素分析關鍵技術的突破,在國際上率先實現鋯石年齡和微量元素激光等離子體質譜同時測定,在保持分析精度的同時,將離子探針定年技術的空間分辨率逐步提高到3微米以內。

李獻華常說,科學研究就像4×100米接力,培養年輕一代科學家是他職責所在。“任何人在自己的棒次都不能掉棒,但也一定要安穩交棒,1個人跑400米不可能比4個人跑100米接力更快。”李獻華說,教書育人是一個把書本念“薄”又念“厚”的過程,教學相長,自己也能不斷溫故知新。

2005年10月,李獻華在西澳大利亞野外考察時留影。受訪者供圖

他還十分關心學生的成長,學生們的文章,大到文章立意把握,小到單詞和標點符號的正確使用,李獻華都會特別細心地修改。不管多忙,發給他的論文總能在第二天返回修改稿。“我常跟學生們說,一是要做重要的科學問題;二是工作要扎實,只有扎實的工作,才能延長我們工作影響的‘半衰期’。”李獻華說。

在丈量“地球年輪”的路上,李獻華一直在努力前行。他期待的下一個目的地是去格陵蘭考察那里的38億年古老巖石。如果有可能,李獻華還想探索至今人類知之甚少的月球背面的奧秘,關于月球最古老的歷史就藏在那兒。

原標題:《《科普時報》采訪最美科技工作者李獻華:刷新月球認知紀錄的“新手”》

閱讀原文

魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1 魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1