上周末,上城區成功舉辦了 “緣定上城 御見幸福”首屆宋韻婚典集體婚禮 ,21對新人在家人親友和社會各界的見證與祝福中,迎來了人生中最甜蜜、幸福的一刻。這場蘊含著南宋風韻的集體婚禮,吸引了現場所有人的目光,也讓我們不禁思索,宋朝的婚禮到底是怎么樣的?

本期社科講堂就帶大家一起穿越回宋朝,看看宋朝的豪華婚禮!

禮儀規制,自有法度

據《禮記》記載,古時候的婚禮講究“三書六禮”,但到了北宋中期之后,因為“納采”“問名”“納吉”“納征”“請期”“親迎”這“六禮”過于繁瑣,便省去了“問名”和“請期”。而到了南宋,朱熹又將“六禮”簡為“納采”“納吉”“親迎”這“三禮”。

納采——議婚

01

求婚

我們在古裝劇中經常聽到“父母之命,媒妁之言”這句話,但是和古裝劇不同的是,絕大多數的“女主角”并不會決然地去追尋真愛,而是嚴格遵守“父母之命,媒妁之言”這句話。

02

交換草帖

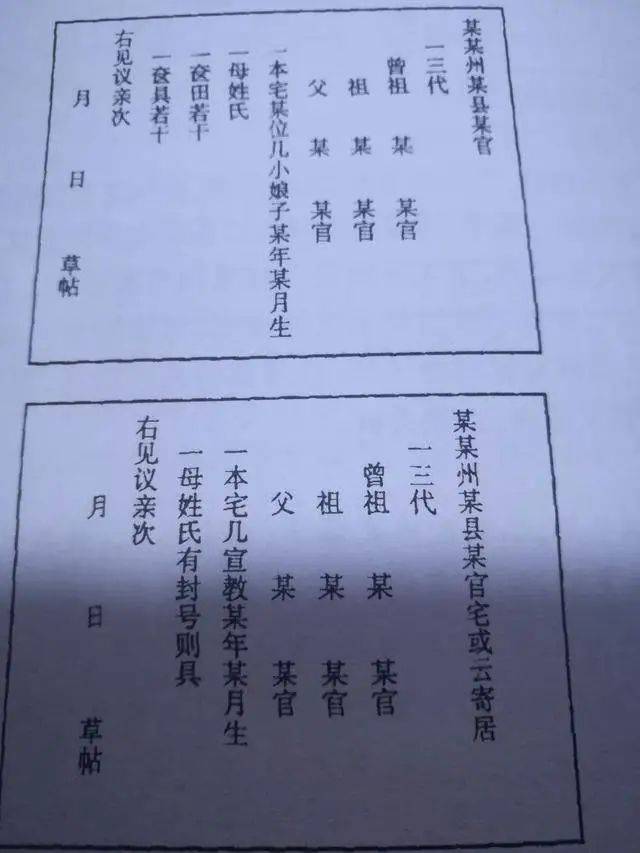

在女方收到男方的請求后,如果也想結秦晉之好,就需要向男方出具草帖,從生辰八字、籍貫,到祖輩的官職、母親的姓氏,甚至于女方的陪嫁資產情況等都要在草貼上有所體現。

草貼

就好比我們常說的八字不合,如果真的八字不合,那這兩家肯定不會再有進一步的交流了,反之,如果八字相合,那男方也要將草帖給到女方,在女方也問卜八字之后,會通過媒人向男方通報,表示是否同意這門婚事。

03

交換定帖

再接下來就是交換定帖,也是雙方財力的比拼,和交換草帖不同,定帖需要由男方先出具,通過媒人交給女方,除了草貼的信息之外,還要列出聘禮的詳細數目。

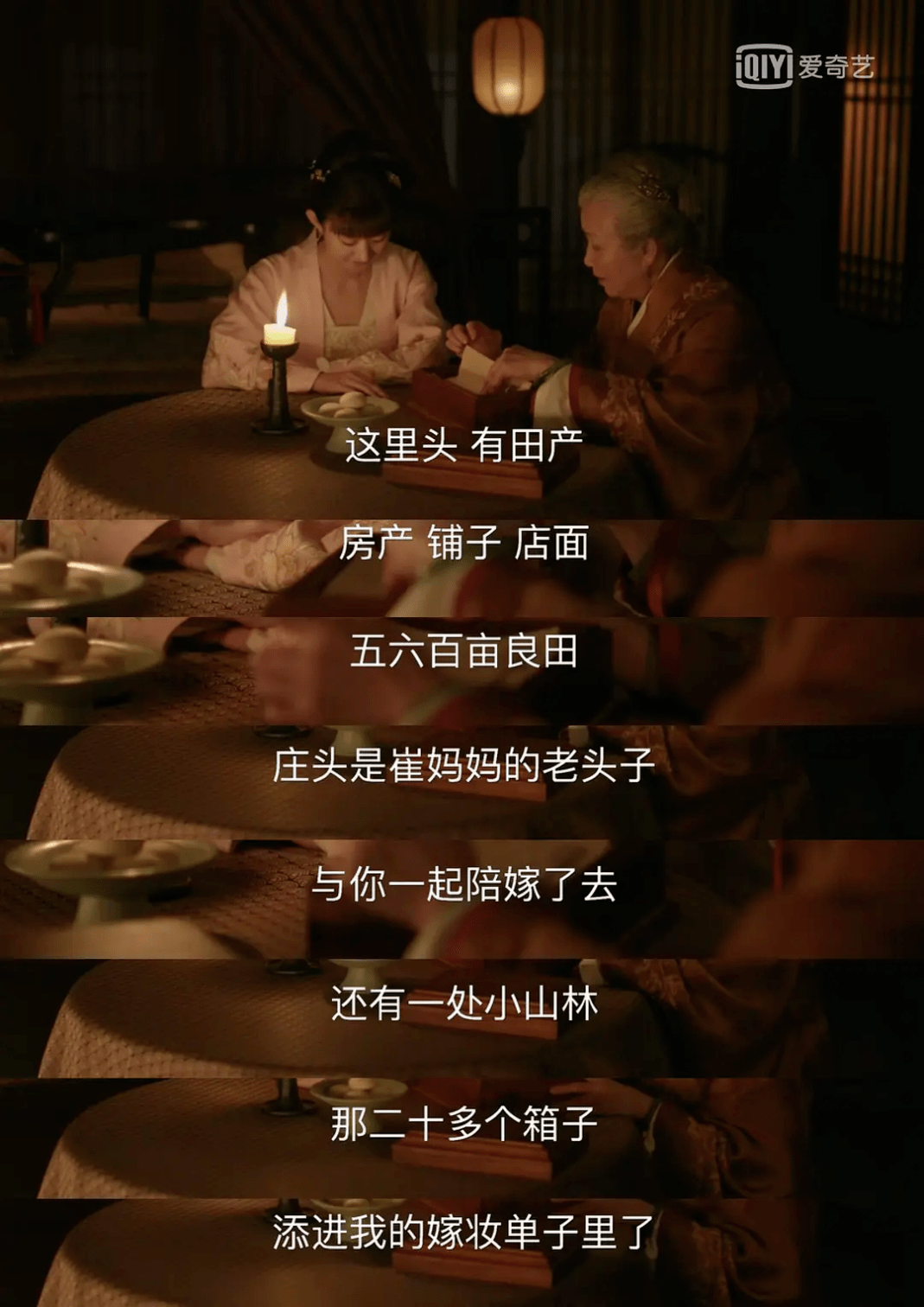

《知否》中祖母給明蘭的嫁妝

女方的定帖則要詳細列出陪嫁的內容及數目,房屋、鋪面、田地、奴仆、金銀細軟、字畫古玩等等不一而足,讓如今的年輕人絞盡腦汁的彩禮與嫁妝就是從這里傳承下來的。

04

插釵

交換定貼后,納采這一環節就只差最后一關了,男女方在這之前可還沒有見過面呢,這最后一關就是兩人的第一次見面,由男方約定時間,備上禮品去女方家或者相約酒樓之類的地方。

如果相見時,男方一見鐘情,就將一根金釵插于女方發中,也叫做“插釵”;如果男方不滿意,就送彩緞二匹,名曰“壓驚”,所以我們如今常說的壓壓驚,在那個年代是被拒絕的象征。

納幣——定聘

定聘了就相當于我們如今的訂婚,雖然古代沒有結婚證,但定聘之后,雙方在道義和法律上都會受到保護,如果一方反悔,輕則杖刑,重則流徙一年或一年半,還會對家里其他的兄弟姐妹未來婚姻起到影響。

整個定聘分三個過程:

01

下定禮

插釵之后,男方通過媒人把給女方定禮的數目和送禮時間確定好,到約定的日子送往女家。下定禮的禮物根據男方家庭富裕程度而定,有錢人家會牽著兩只羊,再把四樽或八樽酒用花花綠綠的包裝包好,扁擔上纏著紅色的彩綢挑著送去,這叫“牽羊擔酒”之禮。

女方在接受定禮的時候,要將其放在正屋的廳堂上,備上香燭酒果,告祝天地祖宗,然后請夫婦雙全者才能打開禮盒。

這還沒完,在當天女方還得回定禮,除了各色緞匹、女工手作物,還要將男方所送的酒肴菜果的一半送還,連帶著還要回定狀,表示同意訂婚附帶的回禮清單。

02

下聘禮

除了定禮,還得下聘禮,富貴之家準備三金(金釧、金鐲、金帔墜),無力置辦三金的人家,往往就會用銀鍍金代替。

03

下財禮

第三道的財禮 (就是財禮,也叫彩禮)要相對簡單一點,大概就是銀錠若干、彩緞數匹、酒果茶餅之類。

迎娶——舉行婚禮

最后就是結婚了,如果說結婚前面的步驟就已經夠復雜了,那結婚的步驟會讓你更一頭霧水。

01

催妝與鋪房

在正式迎娶前三天,男方會向女方送一些“冠、帔、花、粉”之類新婦妝扮的物品,俗稱催妝。

結婚前一天或者結婚當天早晨,女方還要到男方家提前布置新房,并將部分嫁妝先送過去,俗稱鋪房。

02

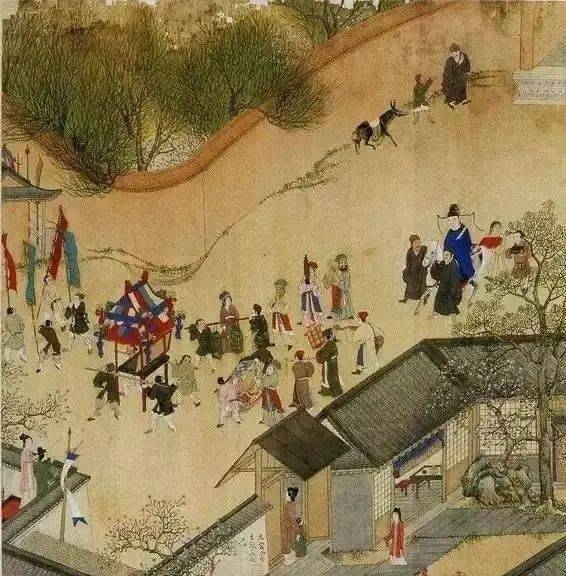

往女方迎新婦

結婚當天男方派出迎親隊伍前往女家,這些行郎們抬著花瓶、花燭、香球、洗漱用具、妝合、照合、裙箱、衣匣、百結、清涼傘、交椅等物,在吹鼓手的伴奏下吹吹打打前往迎親。

就算是到了女方家,新郎也不能直接帶新娘回去,得等新娘向家廟告別。

女方家也不輕松,得先用酒水菜肴款待,并派發利是錢。就算這樣,到了吉時,在樂隊作樂催妝、克擇官報時辰、司禮念吉利詩詞的聲音中新娘上了轎子,轎夫和鼓樂手也不會馬上走,而是會一而再、再而三的要喜錢,之后才會動身,這也叫做“起檐子”。

《知否》中明蘭向家廟告別

03

攔門

歷經“九九八十一難”,終于迎回新娘,但是等迎親隊伍到了男方家門口的時候,樂官、伎女以及幫男方操辦茶酒的人就攔在了男方家門口,只有等給夠了利是錢才放這對新人進去。

04

撒谷豆

新娘轎子進門前,陰陽克擇官會手持一個裝著谷豆錢果草節的斗,一邊念著咒語一邊望門而撒,新娘下轎子的時候,也需要踩著地下鋪的青布或青氈花席,雙腳不能沾地,

05

跨鞍與坐鞍

新娘下轎子進門前,還得在兩個丫鬟的攙扶下先跨過馬鞍,這叫做“跨鞍”。新郎則是要坐在兩把椅子上面放著的馬鞍上,只有參加婚禮的親友敬上三杯酒,女方送親的人再三請求才能下來,這就叫做“坐鞍”。

現代仍舊保留的跨鞍

06

參拜儀式

這之后,就到了大家都喜聞樂見的拜堂環節了,新郎進入洞房后會坐在床的右側,新娘則坐在左側,新郎用“牽巾”拉著新娘到正堂行參拜之禮,正式拜堂成親。

《知否》中行參拜之禮的兩人

07

撒帳

新郎新娘在入洞房之后,需要先面對面坐在床上,等著禮官用金錢彩果撒帳,一邊撒一邊口念撒帳歌為新婚助興。

08

合髻

撒帳后,禮官將男女新人的頭發各剪下少許,合梳在一起。我們常說的結發夫妻就是合髻,意味著二人以后不僅是在愛情層面上白頭偕老,在物理層面也能一期白頭偕老。

09

合巹(jǐn)與交巹

合巹這個字非常生僻,但其實就是喝交杯酒的意思,兩個酒杯用彩線相連,新娘新郎各飲半杯后交換喝完,然后要把這兩個杯子扔到床下,要扔成一個立著一個扣著的樣子,這象征著子女雙全。

合巹

良田千畝,十里紅妝

所謂“十里紅妝”,其實是指古代女子出嫁時壯觀的場面,搬嫁妝的隊伍從女方家一直延伸到夫家,隊伍好似一條披著紅袍的金龍,浩浩蕩蕩,也展示了女方家產的富足,故稱為“十里紅妝”。

央視《十里紅妝》紀錄片

嫁妝多到什么程度呢?在宋徽宗初年,蘇軾的弟弟、同為“唐宋八大家”之一的蘇轍,他的小女兒要出嫁,為了給女兒籌辦嫁妝,蘇轍賣掉了他在開封近郊購置的一塊田地,價格高達九千四百貫。

宋朝政府規定,七百七十文為一貫錢,九千四百貫大概723萬文,按照宋代的錢幣購買力來算,宋朝的一文錢相當于現在的0.3元人民幣,也就是說,這九千四百貫大概相當于現在兩三百萬。

蘇軾在寫給朋友章惇的一封信里也提到過蘇轍稱:“子由有五女,負債如山積。”意思就是說我弟弟蘇轍膝下有五個女兒,所以欠下如山一般的債務,可見,宋朝時女方出嫁的嫁妝就已經是天文數字了。

事實上,關于“十里紅妝”還有這樣一段傳說:登基不久的宋高宗在金兵追擊下,亡命逃到寧紹平原一湖前,前無去路,后有追兵,幸得遇見一位浣紗村姑將他藏于水中,上覆白紗,方逃脫追殺。

后來宋高宗傳旨遍尋“救駕”村姑未果,無奈之下,下旨特許寧紹平原女子出嫁時可享有半副鸞駕,半副鳳儀的特殊待遇,即乘坐四抬花轎,轎上可雕鸞畫鳳。傳說是真是假,難以求證,但是新娘享有乘坐花轎和出嫁巡游儀式的權利保留了下來,慢慢演變成“十里紅妝”。

金榜題名,榜下捉婿

宋朝的文人地位之高大家都有目共睹,也是在宋朝,誕生了一種奇特的婚姻文化——榜下捉婿,即在發榜之日各地富紳們全家出動,爭相挑選登第士子做女婿。說是挑選,其實就和搶沒什么區別,坊間便笑稱其為“捉婿”。

狀元郎游街

大家在古裝劇中都或多或少地看到過榜下捉婿的盛況,正所謂“滿朝朱紫貴,盡是讀書人”,在宋朝身居高位的多是進士出身,這也是為什么舉子金榜題名,富豪家千金的“洞房花燭”馬上接踵而至。

1138年(南宋高宗紹興八年),那年的科舉考試因為正在與金國談判,所以并沒有舉行殿試。然而在這次科舉中,三位福建學子包攬了當時的前三甲,宋高宗趙構為此特別宴請了這三甲。

在這三位中,有這么一個人,他結合宋人南渡,北土被占的事,寫出了一篇有關戰略構想的文章,其中“蔥嶺金堤,不日復廣輪之土;泰山玉牒,何時清封禪之塵”一句讓趙構很欣賞頗為欣賞。

在趙構眼中,寫出這樣一篇豪氣沖天文章的一定是一個英武的才子,卻沒想到是一個衣衫襤褸、須發全白的老人,原來陳修已經年七十有三,而且尚未娶妻,更無后代。

據南宋羅大經寫的《鶴林玉露》記載,高宗面對陳修,他當即下令:“乃詔出內人施氏嫁之,年三十,貲奩甚厚”,把自己的一位30歲妃子嫁給陳修,并賞給陳修大量金銀和嫁妝。

因為陳修和妻子的年齡相差巨大,又有皇帝宋高宗贈送嫁妝,這件事情便成了當時人們爭相調侃的熱點,有好事者還編了兩句打油詩來調侃陳修和他妻子:“新人若問郎年幾,五十年前二十三。”

一個高達七十三歲的老進士,收到皇帝賞賜三十歲的妻子,讓我們覺得荒謬之余,也不禁由衷的地感嘆宋真宗“書中自有黃金屋,書中自有顏如玉”這句話居然一言成讖。這也是為什么在宋朝,科舉會成為無論窮富老少,所有讀書人心目中的最高目標。

宋朝作為一個政治、經濟、思想、文化高度發展的朝代,其婚俗文化的變化也隨著整體社會文化形態的變革而綻放出獨屬于宋朝的光彩。不知道當我們穿越回宋朝,看到這繁瑣的婚禮過程,會不會理解那份一直以來堅守的傳統,但相信我們會為每一段甜美的愛情步入婚姻的殿堂而感到由衷的快樂。

參考資料:

《從知否里的幾次婚禮科普一下宋朝的結婚程序 》

《尋味開封:蘇轍賣地嫁女兒 》

《宋朝一考生,73歲才考中探花,文章被宋高宗多次朗誦! 》

《緣定上城 御見幸福|21對新人在南宋御街舉辦了一場不一樣的宋韻婚禮! 》

●進口冷鏈食品又有新要求!杭州市啟動集中監管倉

● 讓老人在上城幸福養老!10家康養驛站上線,特色服務搶先看!

● 定了!本學期上城區期末測試及放假時間公布!

來源丨區社科聯 華語之聲

魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1 魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1