中國網/中國發展門戶網訊 綠洲是干旱區的重要國土空間,是干旱區農業發展的核心地帶。綠洲化是干旱區的重要地理過程之一,是干旱區農業開發與水資源利用的重要區域。在干旱區由于水資源的限制,總體上天然綠洲與人工綠洲存在相互消長的關系——在有限水資源條件下,人工綠洲規模的擴張必然導致天然綠洲用水量的缺失。失去天然綠洲的防護,人工綠洲穩定性與可持續發展能力也會受到影響。因此,在干旱區區域尺度上,以流域為單元,以水資源為約束條件,考慮氣候變化及綠洲穩定性、承載力、抗御干擾的能力,確定天然綠洲和人工綠洲比例,界定綠洲農業適度規模,成為綠洲乃至干旱區可持續發展亟待解決的迫切問題。

河西走廊既是我國東聯西出的重要通道,也是區域發展的重要載體;既是我國西北重要的生態屏障,又是西北地區典型灌溉農業區。經過70多年的建設,河西走廊在社會進步、交通條件、生態建設和農業發展等方面取得了非常顯著的成就,但水資源越來越成為制約區域可持續發展的因子。1990年之前河西走廊綠洲維持相對穩定的狀態,1990—2000年開始迅速擴張,2010年以來增幅仍很明顯。河西走廊綠洲土地面積急速擴張加大了區域水土資源的匹配錯位,農業生產用水嚴重擠占了生態用水比例,增加了在氣候變化背景下生態環境的不確定性,對區域經濟社會的可持續發展構成潛在威脅。干旱區水土資源開發利用始終是區域經濟發展和生態建設之間博弈的關鍵,實現生態建設與農業可持續發展平衡,是諸如河西走廊等水資源非常有限區域亟待解決的重大戰略問題。因此,以河西走廊為例,在分析水土資源開發利用現狀的基礎上,深入分析生態環境變化和農業發展的相互關系,提出平衡一個區域有限水資源供給下的生態建設與農業可持續發展的思路、原則和方法,為干旱地區生態文明建設和經濟社會可持續發展提供參考。

河西走廊綠洲發展與利用現狀

河西走廊概況

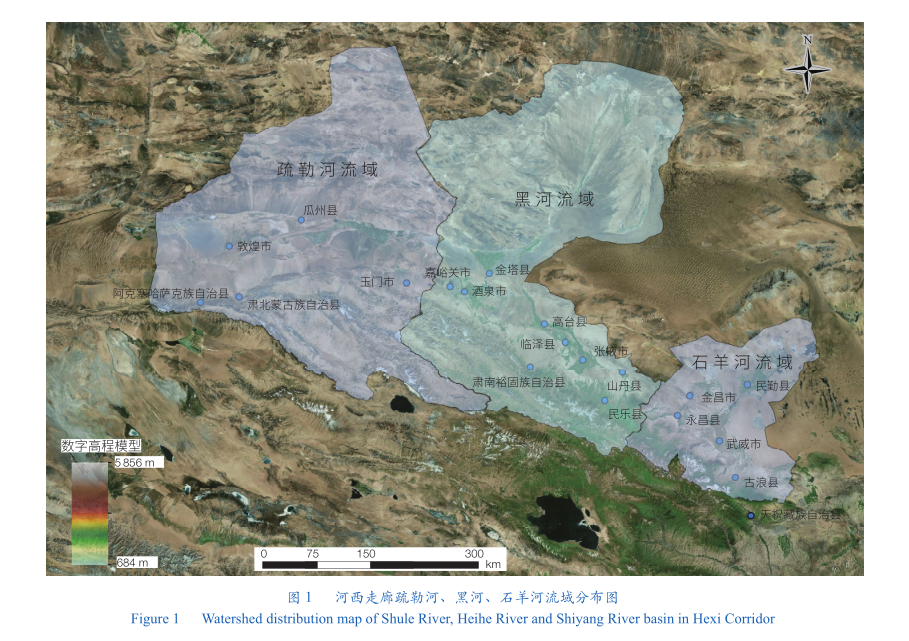

河西走廊位于我國西北內陸干旱區,東起古浪峽口,西至甘新交界處,長1000余公里,擁有石羊河、黑河和疏勒河等三大內陸河流域,跨越青海、甘肅和內蒙古3個省份,總面積達27.6×104km2。河西走廊景觀鑲嵌生態類型多樣、地形地貌包括南部的祁連山褶皺和阿爾金山斷塊、北部的阿拉善臺塊和北山(馬鬃山)斷塊帶、中部的坳陷等3個地理單元。其中,祁連山年降水量為200—800mm,是河西走廊地區內陸河的發源地,祁連山北麓每年平均向走廊平原區輸送70.1×108m3地表水資源;走廊北山是龍首山、合黎山與馬鬃山的統稱,系長期剝蝕的中低山和殘山,海拔低于2500m,大部分地區年降水不足150mm,不易形成地表徑流;南北兩山之間海拔1000—2600m的走廊是綠洲主要分布區(圖1)。區內大黃山和黑山把走廊平原分成石羊河、黑河和疏勒河3個相互獨立的流域。

河西走廊水土資源狀況

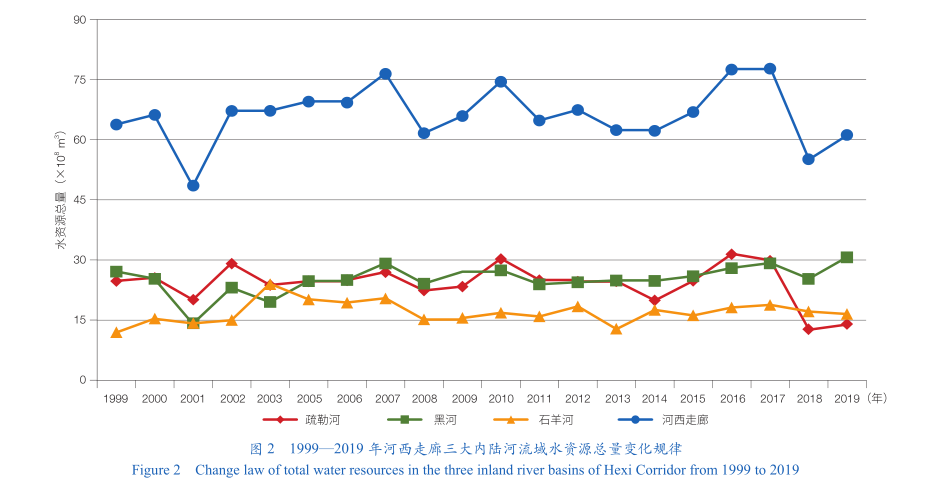

河西走廊平原區年降水量低于150mm,區域降水對水資源的貢獻很小。地表水主要來源發源于祁連山脈的石羊河、黑河和疏勒河。近20年來各流域出山徑流量呈現增加趨勢(圖2)。根據《甘肅省水資源公報》和《甘肅省第三次水資源調查》成果,石羊河、黑河和疏勒河流域近20年平均水資源量分別為16.53×108m3、25.17×108m3和24.13×108m3,全域平均地表水和地下水資源共66.28×108m3。2019年,區域內人均水資源量約為1270m3,顯著低于人均1700m3的國際警戒線和2100m3的全國平均水平。

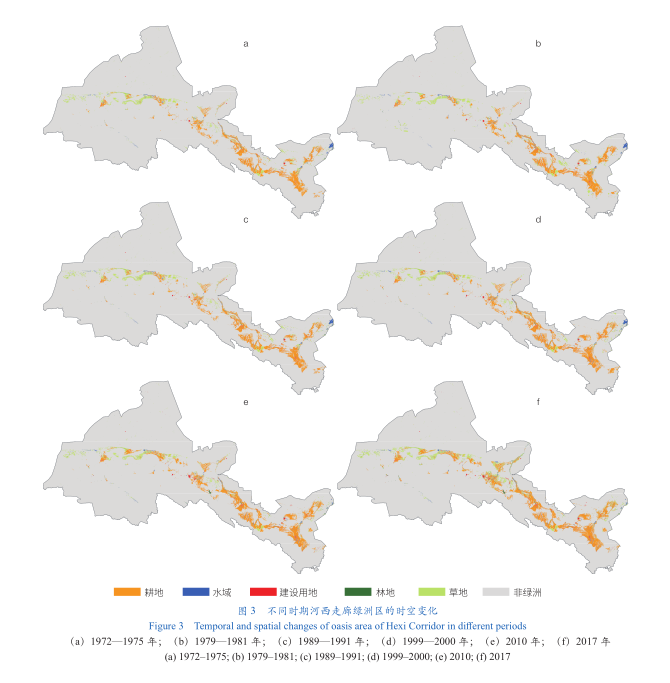

通過對6期遙感數據的解譯發現,河西走廊綠洲面積由1975年的1.48×104km2增加到2019年的2.14×104km2,呈現擴張趨勢。其中,1990年前相對穩定,1990—2000年迅速擴張,2010年以來增幅顯著(圖3)。從土地利用類型來看,耕地是河西走廊綠洲規模擴張的主要貢獻者,從1975年的0.99×104km2增加到2019年的1.46×104km2,增加47.4%,貢獻綠洲面積擴張的70.7%;其次為草地和建設用地,分別貢獻18.6%和6.7%。

河西走廊綠洲水資源利用狀況

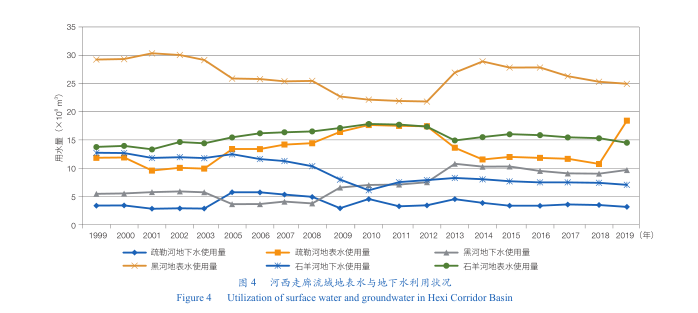

近20年河西走廊水資源利用特征是,生產用水總量和平均用水量下降,但地下水用量仍較大。2019年,石羊河、黑河、疏勒河流域總用水量分別為21.55×108 m3、34.6×108 m3、12.8×108 m3,較1999年減少了18.57%、0.23%、15.85%。石羊河、黑河、疏勒河等流域水資源利用效率也得到提升,每公頃農田灌溉用水量分別從1999年的10725m3、9435m3、15180m3,下降至2019年的7440m3、6435m3、8880m3。但是,石羊河地下水開采量由1999年的12.71×108m3下降到2019年的7.05×108m3,疏勒河流域由1999年的3.36×108m3下降到3.14×108m3,下降幅度分別為44.52%、6.56%;黑河流域地下水使用量出現增長趨勢,由1999年的5.45×108m3提高至2019年的9.67×108m3,增加幅度為77.49%(圖4)。總體上,受政策性干預與行業配置約束,河西走廊綠洲水資源短缺狀況有所緩解,但在長期累積缺水問題和綠洲面積擴大共同驅動下,仍需開采地下水資源彌補地表來水的不足,結構性缺水仍是制約區域發展的主要因素。

河西走廊綠洲可持續發展存在的問題

綠洲規模擴張超過了水資源的承載力

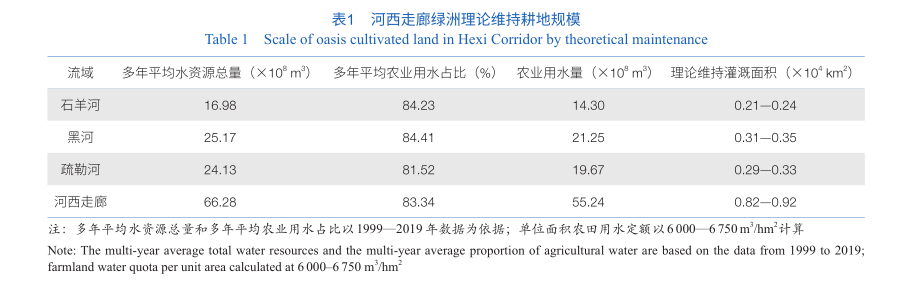

綠洲規模擴張是干旱區的主要問題,綠洲擴張較快地區既是干旱區人類活動最為頻繁、人地關系最為敏感的區域,也是水資源與水環境問題最為突出的區域,已對區域農業發展和生態建設的可持續性形成挑戰與威脅。河西走廊綠洲規模擴張主要是耕地面積增加所致,耕地面積從1975年的0.99×104 km2增加到2019年的1.46×104km2,增加了47.4%,貢獻了綠洲面積變化的70.7%;其中,石羊河流域表現得尤為明顯,較高的人口密度加之人口數量的持續增加,導致流域內耕地快速增長。如果按照多年平均水資源總量為69.9×108m3,多年平均農業用水占比83.34%,單位面積農田用水定額6000—6750m3/hm2匡算,則整個河西走廊灌溉農田面積應為0.82×104—0.92×104 km2,水資源承載耕地面積超出0.54×104—0.64×104 km2(表1)。因此,水資源總量有限情況下,綠洲規模擴張增加了區域農業生產用水和生活用水,加劇區域水資源壓力的同時擠壓了生態用水,阻礙河西走廊綠洲社會經濟和生態的可持續發展。

氮肥過量施用增加綠洲地下水污染風險

河西走廊傳統綠洲農業具有單季農作物高產、化肥施用量和灌溉量較高的特點,盡管正在著力改變傳統的“高產高水肥”的方式,但氮肥的過量施用導致淺層地下水硝酸鹽含量增加的問題依然存在。據統計,河西走廊綠洲單季作物氮肥施用量超過450kg/hm2,甚至于部分區域為提高制種玉米收益達到600kg/hm2。綠洲土壤入滲率相對較高,導致氮肥容易隨水分下滲;研究表明,在老綠洲土壤質量較好的區域氮肥損失率約為40%,在沙質土壤區域氮肥損失率可達61%,這加劇了河西走廊綠洲地下水氮污染風險。2015年張掖盆地淺層地下水硝酸鹽濃度的平均值為49.46mg/L,為2004年的2.33倍;硝酸鹽濃度最大值達283.32mg/L,為2004年最大值的1.88倍,超過了GB/T 14848—2017《地下水質量標準》中Ⅲ類水(適用于集中式生活飲用水水源及工農業用水)限量值(20mg/L)。2008年區域地下水硝態氮濃度超標率為32%,2018年已增加至40%,相較超出8%。因此,“過量氮肥投入維持農業高產”的農田水肥生產方式,造成了河西走廊部分地區硝態氮淋失和地下水硝態氮超標,增加了區域地下水硝態氮的污染風險。

目前防護林體系不能滿足變化環境下的綠洲農業生產

河西走廊防護林是干旱區農田生態系統的重要屏障,在改善區域小氣候、減輕和防御各種農業災害、保證農業生產持續穩定等方面發揮著重要作用。隨著干旱區生態建設工作不斷深化、區域種植業結構調整和農業生產經營模式轉變,農田防護林的功能和作用發生了一定變化。目前的防護林體系已不能很好滿足新形勢下干旱區經濟、社會和生態發展需求。特別是隨著河西走廊部分綠洲作物結構從以小麥為主調整為以玉米為主,對小麥生產影響嚴重的干熱風已不是農業生產的重要氣象災害問題;現有50m左右寬度的防護林網設置導致林帶附近玉米減產,不利于機械化操作和區域農業現代化發展等缺點顯現。主要體現在:①由于林木樹種單一、穩定性不高,導致防護林體系逐漸退化;②現有林網規格偏小,脅迫作物生長并制約區域農業現代化發展;③干旱區地下水位下降及農業節水技術普及,使防護林水分補給受到限制;④綠洲面積不斷擴張,原有防護林體系需進一步延展。因此,在河西走廊綠洲快速擴張背景下,原有的防護林體系建設和水資源配置需要進一步優化,以適應新的綠洲格局,保護區域的生態安全和綠洲穩定。

長期地下水采補不平衡威脅區域生態安全

自從河西走廊內流河流域綜合治理工程實施以來,地下水的開采量明顯下降,但仍然不能恢復采補平衡。1999—2019年,河西走廊綠洲降水量和出山徑流量明顯增加,地下水超采現象得到一定遏制,但地下水位累積深度相對較低,超采面積較大,地下水超采和采補不平衡問題依然比較嚴重。數據顯示,河西走廊綠洲降水量和年徑流量處于增長趨勢,武威、金昌、張掖、酒泉和嘉峪關等河西走廊5市降水量從1999年的64.15×108m3、11.15×108m3、95.25×108m3、160.69×108m3、1.14×108m3增長至2019年87.88×108m3、19.24×108m3、134.89×108m3、254.41×108m3、2.63×108m3;昌馬河(昌馬堡站)、黑河(鶯落峽站)、雜木河(雜木寺)年徑流量從1999年的12.85×108m3、16.22×108m3、1.678×108m3增長至2019年16.91×108m3、20.64×108m3、2.91×108m3。但從河西走廊用水量來看,2019年,武威、金昌、張掖、酒泉和嘉峪關等河西走廊5市用水總量分別為15.00×108m3、6.51×108m3、20.65×108m3、24.78×108m3和2.33×108m3,總量達到69.27×108m3。其中,地表水供給量分別為10.26×108m3、4.17×108m3、15.6×108m3、18.15×108m3和1.2×108m3,總量為49.38×108m3;地下水供給量分別為4.74×108m3、2.34×108m3、5.05×108m3、6.64×108m3和1.13×108m3,地下水供給總量為19.89×108m3。地下水持續開采和補充不及時導致地下水采補不平衡。2019年,河西走廊地下水開發利用程度較高且超采嚴重的區域主要分布在酒泉、張掖、武威3市,超采區面積1.33×104km2,占甘肅省超采區面積的81%;金昌昌寧盆地超采區水位下降,降幅為1.94m,武威市民勤縣、古浪縣大靖盆地超采區降幅為1.16—1.19m,酒泉超采區降幅為1.17—2.33m。地表水資源能滿足地區生產生活需求,以及地下水采補不平衡依然是河西走廊地區水資源利用面臨的主要問題。長此以往,區域地下水漏斗將持續形成,不僅影響著依賴淺層地下水的天然植被的穩定,而且對區域的生態安全構成威脅。

河西走廊綠洲發展建議

河西走廊綠洲水土資源匹配的原則與策略。①水土資源平衡原則。以水定綠洲規模,將區域地下水變化作為評估綠洲可持續性的參考指標。以近20年流域平均水資源量、最大水資源量、最小水資源量為基礎,以40%、60%、70%、80%水資源開發利用率為情景,將干旱區內流河流域多年平均水資源作為約束條件,在水資源利用率不超過70%的情景下,確定流域尺度上人工綠洲的規模和農業發展,并將區域地下水位的動態穩定作為判別干旱區流域尺度綠洲可持續的參考指標。②生態和生產用水的界定原則。針對內陸河流水土資源匹配特征、地下水變化規律、社會經濟狀況和生物氣候條件,基于“山水林田湖草沙”生命共同體理念,開展維持山、水、林、田、湖、草、沙等不同要素生態服務功能提升的生態和生產用水的界定核算,并確定保障綠洲生態系統穩定和可持續發展的生態和生產用水量。③綠洲建設與生態保護原則。綠洲建設以生態用水為約束條件,確定綠洲人工補充灌溉植被的規模,以及利用局地降水再分配特征確定雨養天然植被的撫育和補植強度。根據以上原則,70%水資源開發利用率情景下,河西走廊綠洲規模應保持在1.50×104km2,有效灌溉耕地上限為0.64×104 km2。

依據綠洲區位特點,合理配置水土資源,既要提升新墾綠洲農田的地力,更要保護老綠洲耕地。將綠洲由內向外劃分為核心、邊緣和防護3個功能區,構建“高值農業+循環農業+生態農業”的綠洲農業系統。核心區應以種植高效、高產值經濟作物的“高值農業”為主體;新墾綠洲農田以推行“糧-飼”種植結構,結合一定規模養殖業的“循環農業”為主體。同時,減少老綠洲的非耕地化,將建設用地和其他空間上可替代的用地安排在綠洲邊緣新墾區;將節水高效且對土地生產力要求不高的設施農業布局在綠洲邊緣。

明晰流域水系功能定位,結合流域尺度生態環境和社會服務功能需求,合理分配上、中、下游用水模式和總量,將綠洲水資源的20%—30%作為生態用水。參考河西走廊石羊河、黑河和疏勒河等流域歷史自然屬性,根據自然保護區、生物棲息、農業生產、工業生產、生態環境維護等重點功能區劃分,考慮不同流域階段的空間關系、周邊開發強度和用地功能,分析流域內水系的社會服務功能需求,各流域上游地區以保持水源涵養能力為主,水資源利用量不超過10%;中游地區以實現區域社會經濟服務功能為主,維持生態系統穩定為輔,水資源利用量控制在30%—40%;下游地區以保障生態系統穩定和區域生態安全為主,生產生活用水為輔,水資源利用量控制在20%—30%;剩余20%—40%的水資源量作為機動用水量。綠洲尺度上生態用水應該保證在20%—30%,用水區域重點布局在流域中下游地區。在綠洲生態用水總量約束下,優化綠洲系統林田湖草沙體系用水分配,將河西走廊每公頃綠洲用水量維持在6000—9000m3,以此確定綠洲防護體系的規模、結構和空間配置,實現有限水資源條件綠洲穩定和農業可持續的目標。

加強荒漠植被原真性保護,盡量減少對荒漠植被的干擾,適當建立低耗水的荒漠河岸植被帶和環沙漠邊緣的雨養防沙體系,盡量在不改變局地水循環情況下開展干旱區生態建設。以加強荒漠植被原真性保護,減少對荒漠植被干擾為主要手段;不過分強調人工植被建設規模,綜合考慮國防、經濟、生態建設等重大戰略需求,科學合理確定干旱區人工植被建設的區域、范圍和規模。綠洲外圍荒漠區以耐旱的“雨養植被”為主,減少選用速生的柳樹、楊樹、松樹等高耗水樹種。遠離綠洲的荒漠區以保護天然荒漠植被為主,減少人工干預。在環巴丹吉林沙漠邊緣,考慮重點生態功能保護、荒漠植被保護與恢復、人工綠洲生態建設、線狀交通基礎設施和片狀工礦綜合治理、新能源基地建設生態保護等,在保護原有荒漠植被的基礎上,建設以鄉土植物為主、就地取材設置沙障保護的雨養人工固沙植被,完善天然植被和人工植被相結合的環巴丹吉林沙漠邊緣防沙體系。

加強河西走廊生態建設和農業發展的長期監測和定期評估,提出基于長期監測數據的適應性管理對策,不斷提升干旱區綠洲可持續發展的能力。在干旱區生態建設合理性論證的基礎上,對其可行性和預期效益進行深入分析預估后制定長期規劃,并對規劃實施的效果進行長期監測和短期后評估,根據監測數據和后評估取得的認識制定管理對策,實行適應性管理。同時,建立科學的生態建設綜合評估體系,評估建設效果(短期)、管護成效(中期)和生態效益(長期)。不斷深化對生態建設是否符合科學規律、管護是否合理、生態系統健康穩定狀態如何等認識,創新景觀優化理論,集成生態服務提升技術與模式,提出維持區域生態系統穩定的適應性管理策略,提高干旱區生態建設和生態系統管理水平。

(作者:趙文智、任珩、杜軍、楊榮、楊淇越、劉鵠,中國科學院西北生態環境資源研究院中國生態系統研究網絡臨澤內流河流域研究站;《中國科學院院刊》供稿)

魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1 魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1