正觀快評:“我家子涵”爆火,別把熱梗玩成爛梗

子涵,2023年大學新生的爆款名字,近期卻出沒于各類視頻評論區。看到貓咪進食,有網友問:“我家子涵怎么不吃飯”。幼兒園小朋友跑800米,網友又開始整活:“我家子涵為什么沒跑第一?”全網玩梗“我家子涵”,看得人摸不著頭腦。(12月6日潮新聞)

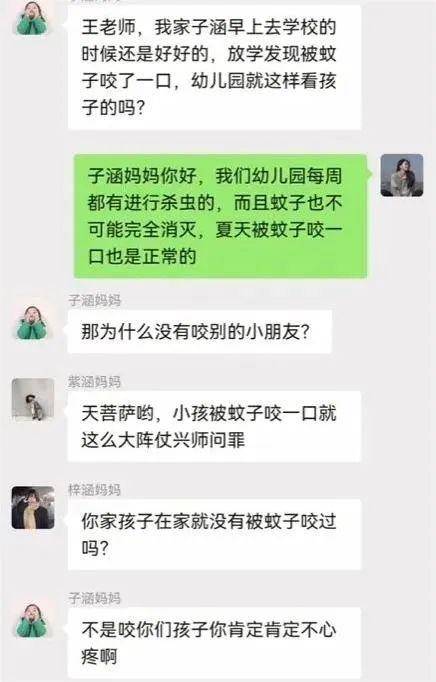

這個梗來源于一張網傳圖:一位“子涵媽媽”在群里說自己孩子子涵被蚊子咬了,隨后她對老師興師問罪:“我家子涵為什么被蚊子咬,幼兒園就這樣看孩子的嗎?”甚至質問,“為什么不咬其他人?”

這番話相當離譜,既透露出小題大做的荒謬感,也讓人們從言辭激烈、莫名其妙的質問中,讀出家長那令人窒息的保護欲。因此,網友們紛紛為老師打抱不平,“我家子涵”也成了二創文案,被用來調侃各類網絡行為,逐漸演變成一個潮流熱梗。

事實上,全網笑“子涵”,其實是笑“子涵媽媽”;玩梗背后,其實是更夸張也更荒誕的現實。

在照片里孩子站在邊緣位置,家長就懷疑他被欺負了;孩子在學校水喝少了,家長就訓斥老師不負責任。這都是曾報道過的例子。見不得孩子受到一丁點委屈,見不得他人不按照自己的想法行事,這樣的父母更像是“巨嬰家長”。

看似“無微不至”的監護,對孩子成長和教育可能有害無益,也為過度干涉找了太多借口:未成年人需要呵護,但真如陶瓷般易碎嗎?外界難道處處危險,以至于草木皆兵嗎?家長過度關照的背后是無處安放的焦慮。

網友看樂子,老師照鏡子。從一個蚊子包展開連珠炮的追問,老師已經“汗流浹背”了。各方面都要操心一遍,不僅讓人身心俱疲,還帶來家校溝通的邊界問題。

盡管家長的心情可以理解,但在一個集體環境中,老師不可能只圍著誰家孩子打轉。對于愛操心的父母,在焦慮追問前不妨先想想,究竟有沒有必要找老師?能不能因為一些瑣事就責罵老師?老師帶過的娃肯定比家長多,家長應給予一定的信任。

網絡玩梗,固然有很多無意義的跟風,但也把問題展現在公眾面前,并催生出建設性行為——讓“子涵家長”們意識到自己是多么荒誕,從而回歸理性,尊重客觀事實。

需要注意的是,玩梗要適度要有底線,不能因玩梗而誤傷生活中千千萬萬的子涵。一方面,名字寄托著父母的美好祝愿,伴隨著每個人的一生,不該一朝淪為笑柄和談資;另一方面,網絡熱梗的大規模傳播與發酵,可能導致名叫子涵的孩子們遭受言語暴力、班級排擠,熱梗也就玩成了爛梗。

這些值得引起每一個“玩梗人”的深思:“我家子涵”究竟是無足輕重的玩笑,還是威脅不淺的“言語利刃”?將其從熱梗拔高到引起社會重視的話題,如何把握好尺度與邊界?

在這個全民造梗、玩梗的時代,理應保持理性和警覺。我們既希望家長能不被溺愛蒙蔽了雙眼,不讓辛苦工作的老師寒心,更不讓社會對家長群體失望,也希望過度玩梗能盡快按下休止符,讓身邊的子涵們重歸安寧。總而言之,“適可而止”這四個字對“梗中人”和“玩梗人”都很適用。(正觀評論員 韓靜)

(黃河評論信箱:[email protected])

魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1 魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1