根據廣電總局公布的數據,2017年全國電影總票房為559.11億元,同比增長13.45%。城市院線觀影人次16.2億,同比增長18.08%。國產影片票房301.04億元,占總票房的53.84%。全年故事影片產量798部。公開上映的影片中,票房過億影片共92部,其中國產影片51部。國產影片海外銷售收入42.53億元,同比增長11.19%。全年新增銀幕9597塊,日均增長26.3塊,全國銀幕總數已達50776塊。

由于廣電總局公布的票房數據包含服務費,而服務費是自2017年開始計入票房的,為了便于與往年進行對比,以下內容如無說明,所有的票房數據均不包含服務費。此系列報告共分:綜合篇、影片篇、影院篇、院線篇、影投篇。

概況

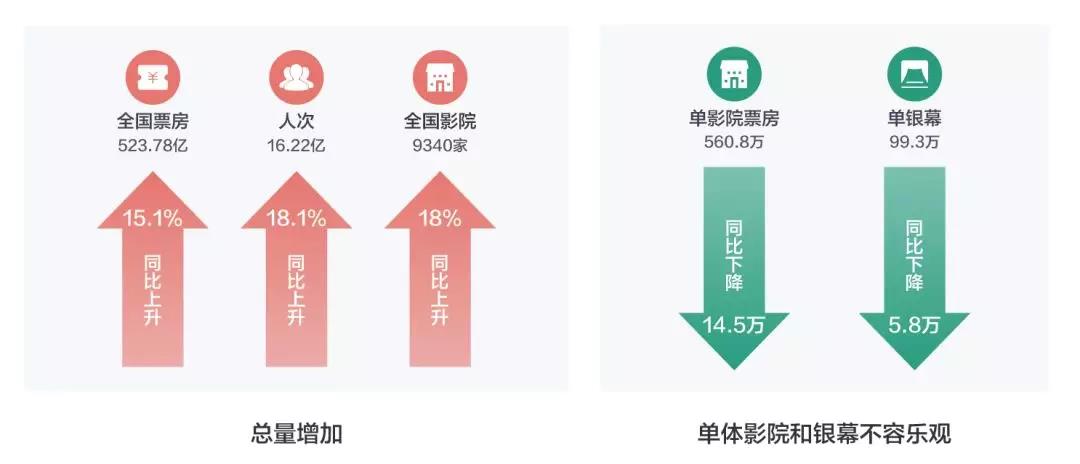

▲ 2017年市場總量增加,單體影院和單張銀幕卻不容樂觀

2017年,全國票房523.78億,同比增長15.1%,近三年來每年的平均增長率9.3%。人次16.22億,同比增長18.1%,三年平均增長率13.4%。放映場次0.95億場,同比增長26.6%,三年平均增長率31.8%。平均票價32.3元,同比下降0.85元,近三年平均每年下降1.25元。場均人次17.2人,同比下降1.2人,近三年平均每年下降3人。

2017年全國影院數達到9340家,同比增長18%,三年平均增長率19.9%。銀幕數達到50776張,同比增長23.3%,三年平均增長率29.2%。單影院年均票房560.8萬,同比下降14.5萬,近三年年均下降57.1萬。單銀幕年均產出99.3萬,同比下降5.8萬,近三年年均下降14.1萬。按14億國內人口計,2017年人均觀影頻率達到1.16次/年/人,同比增長0.18次/年/人。每百萬人銀幕擁有數達37.67張,同比增長6.74張。

經歷了2016年的低谷,2017年的電影市場有回暖的趨勢,但相對于2015年以前動輒30%以上的年增幅,2017年的情況也不算好。同時,雖然市場的總量在增加,單體影院和單張銀幕的情況卻不樂觀。大量的新增銀幕對總票房的貢獻越來越小,卻帶來了越來越嚴峻的競爭,影院終端的基本面有惡化的趨勢。

影片情況

▲ 2017年影片票房呈現出了更強的頭部效應

2017年全年共有1693部影片顯示有排片或放映記錄,其中有大量低票房影片及非本年度上映的影片。在全年放映票房超過100萬的343部影片中,有300部屬于本年度上映的新片,其中有13部影片國內票房超過10億元,其中國產片(含中外合拍)占5部,合計票房116.9億,占10+億影片總票房的52.5%。票房超過5億的影片共31部,其中國產片12部,合計票房161億,占5+億影片總票房的47.4%。票房過億的影片共90部,其中國產片占51部,合計票房249.5億,占過億影片總票房的52.4%。

2017年票房排名前6的影片:(前50名詳細名單參看文尾附表一)

在過5億的高票房影片中,國產片的平均票房是13.4億,進口片的平均票房是9.4億。在過億的影片中,國產片的平均票房是4.9億,進口片的平均票房是5.8億。從高票房影片的表現看,無論是數量還是質量上,國產片都有不輸于進口片的表現。然而,算上《戰狼2》創造的票房奇跡,2017年的國產片票房占比還是處在偏低的水平,遠不如2015年國產片所達到的60+%的高峰。

正是由于《戰狼2》遠超其他影片的表現,2017年的影片票房呈現出了更強的頭部效應。Top10影片票房達到190.7億,占全年總票房的36.4%,而2016年同期是31%,2015年是34.8%。Top20影片票房達到277.1億,占全年總票房的52.9%,2016年同期是48.5%,2015年是50.7%。

▲ 2017年票房明顯特征之一:口碑效應增強

2017年口碑決定票房的例子很多,拋開《戰狼2》不談,印度批片《摔跤吧!爸爸》豆瓣評分9.1,票房12億,在2017年5月掀起了觀影熱潮,創造了無數批片奇跡,成為春節檔后第一部真正意義上的現象級影片,也讓葉寧和華誼實現了第一個華麗轉身。另一部口碑票房雙豐收的佳作是《尋夢環游記》,同樣豆瓣9.1分,票房10.8億,同樣創造了皮克斯在國內上映影片的最高票房記錄。這類影片的共同特征是都憑口碑走出了一條逆勢上揚的票房曲線,所以首周票房占比很低(通常來講,票房過億,上映周期超過3周的影片,首周票房占總票房的30-50%左右),《摔跤吧!爸爸》是7%,《尋夢環游記》也只有10%。類似的還有《一條狗的使命》等。

當然,反面教材也同樣生動,最知名的當數憑借電視劇大火的《三生三世十里桃花》。大IP、火熱話題、暑期檔、流量小生、酷炫特效等各種票房元素一應俱全,備受大眾期待,但由于劇情等方面的硬傷,影片上映后遭遇了斷崖式票房下跌。首周票房占比高達80%,最終,一部賣相在15+億的影片只取得了5億票房,豆瓣4分也成為其口碑的最好注腳。類似的低口碑毀票房的例子還有《奇門遁甲》《變形金剛5》《機器之血》等。

另外,爭議口碑所形成的話題效應助力票房的例子也不少,最典型的應該是馮小剛導演的《芳華》。經歷了撤檔、重剪、老兵抗議等一系列風風雨雨后,巨大的話題效應和充滿爭議的口碑最終將該片送上了10+億,也成就了馮導的票房巔峰。還有韓寒的《乘風破浪》,今何在的《悟空傳》,大概都屬于這一類型。

▲ 2017年票房特征之二:小眾文藝片表現亮眼

小眾文藝類影片從2015年就已經開始在市場上崛起,當年小眾文藝和商業兼備的《失孤》《烈日灼心》等票房過兩億,純小眾文藝的《闖入者》《心迷宮》等票房過千萬。2017年,文藝小眾和商業兼備的《摔爸》《芳華》票房過10億,純小眾文藝的《二十二》票房過億,《七十七天》《岡仁波齊》票房均超過9千萬,《至愛梵高》過6千萬。誰能否認,小眾文藝片最好的時代即將來臨。

如果說2015年的主題是國產大片崛起,喜劇和青春片稱王,2016年的主題是平淡無奇缺乏驚喜,國產主旋律崛起,那么2017年的主題可能是口碑效應增強,好萊塢大片效應縮減,多元化趨勢漸顯。

省份情況

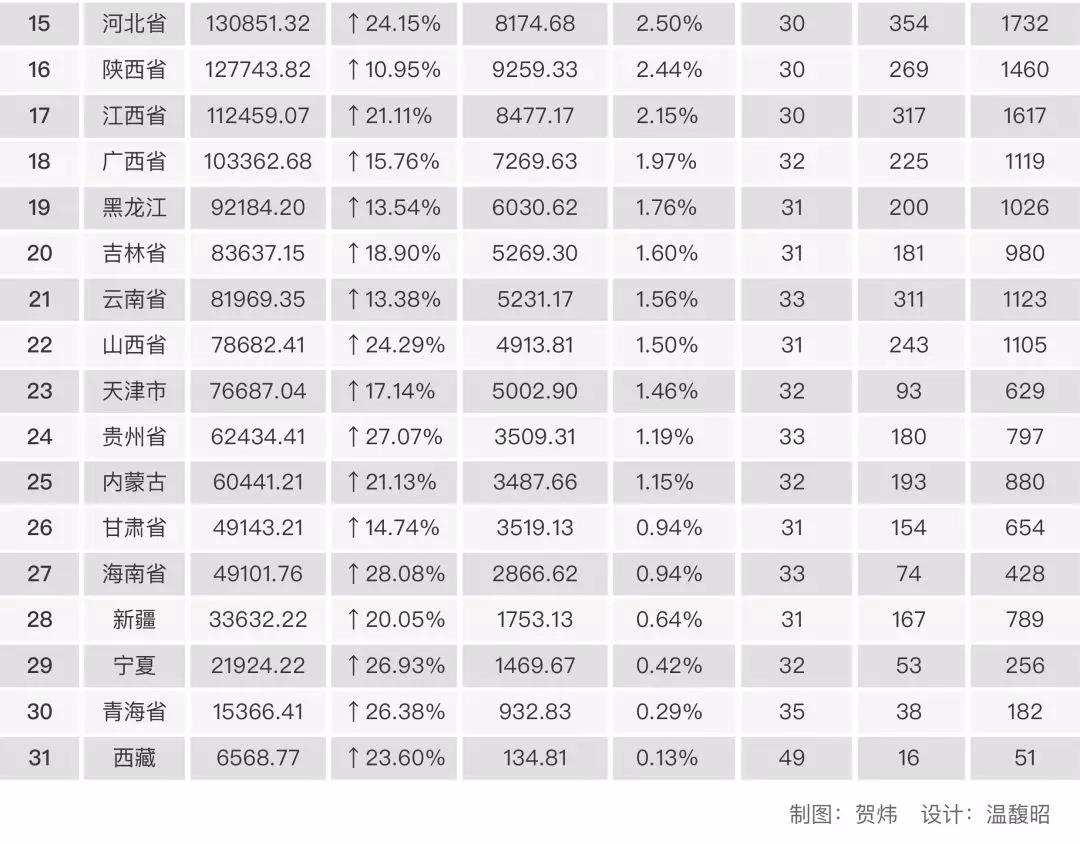

▲ 2017年各省份影市展現出微弱去中心化趨勢

2017年各省份票房基本保持了2016年的格局,前五依然是廣東、江蘇和浙江三巨頭以及上海和北京兩大直轄市,前十中只有一位新面孔,即遼寧省超越福建擠到第十位。此外,河北超過陜西排在第15位,吉林超過云南排在第20位,山西超過天津,貴州超過內蒙,其他省份排名不變。各省電影市場發展程度差異依然很大,但也展現出了微弱的去中心化趨勢,前五省份票房份額43.9%,同比減少0.8個百分點,對比2015年減少1.7個百分點。前十省份票房份額65.4%,同比減少0.6個百分點,對比2015年減少0.9個百分點。

前十省份近三年票房對比如下圖所示:

▲ 前十名省份市場份額增長的僅有廣東、山東、河南

票房前十的省份中,廣東依然以巨大的優勢高居榜首,票房達75.2億,領先第二名江蘇省28億,領先部分超過了湖北省的總票房。廣東不但票房高,還是前十省份中僅有的三個市場份額同比增長的省份,另外兩個是山東和河南。山東已連續幾年成為票房增長最快的省份之一,2017年的同比增幅達到23.6%,是前十省份中唯一增幅超過20%的。浙江和河南緊隨其后,同比增幅均超過18%。北京和上海依然是增長最慢的省級行政區,也是前十中僅有的兩個增幅不足10%的地區。從近三年平均增長來看,四川、山東和河南是前十中僅有的三個年增長超過10%的省份,北京市場這三年幾乎處于停滯狀態,年均增長僅1.1%。

各省份票房排名TOP6:(各省份票房排名詳細名單見附表二)

城市情況

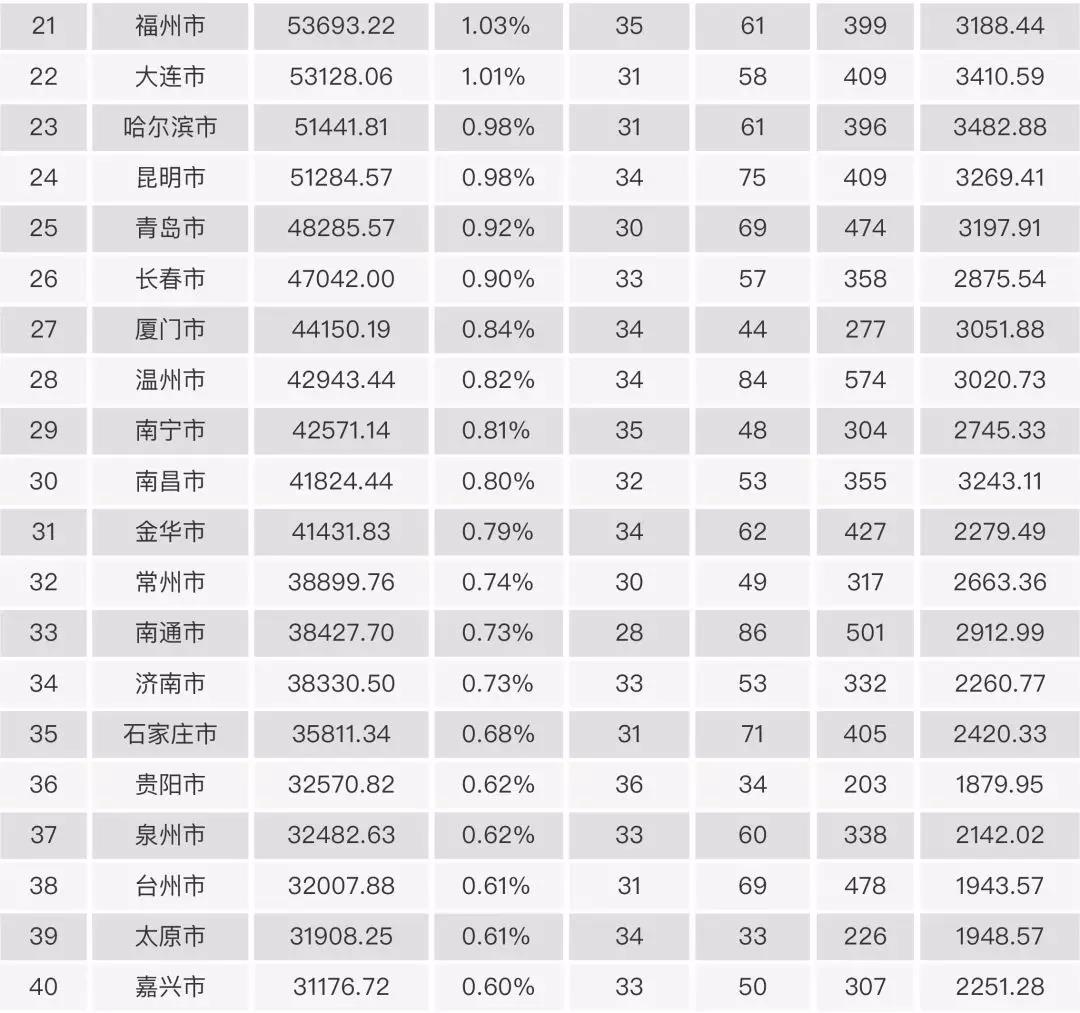

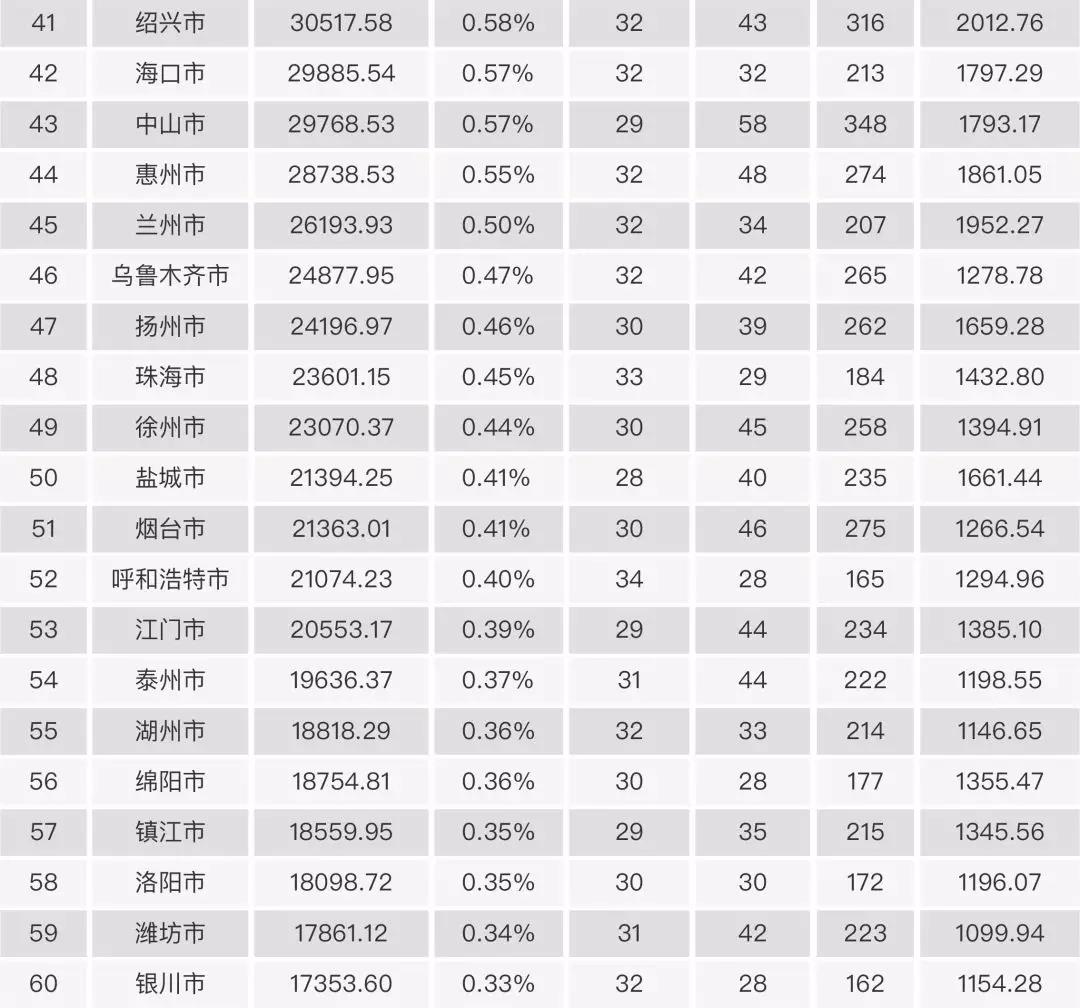

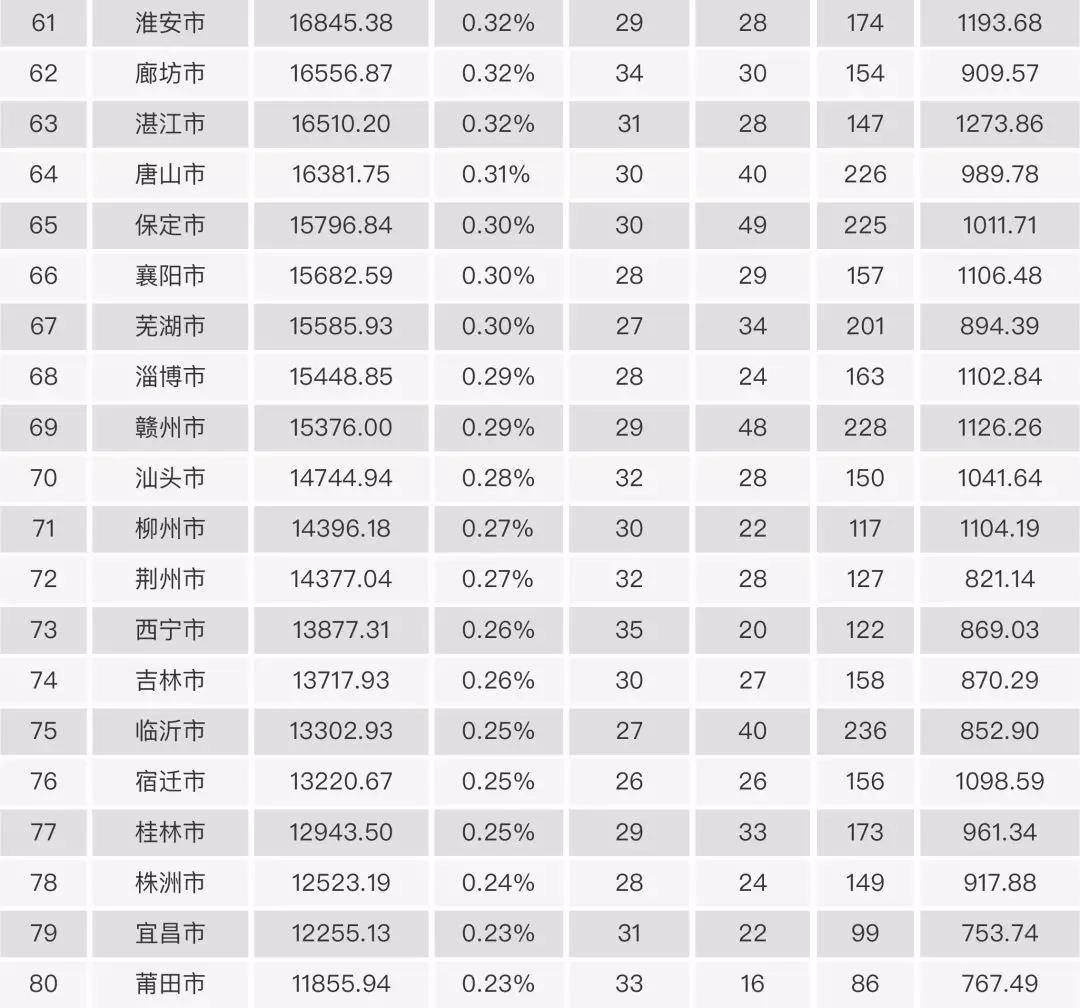

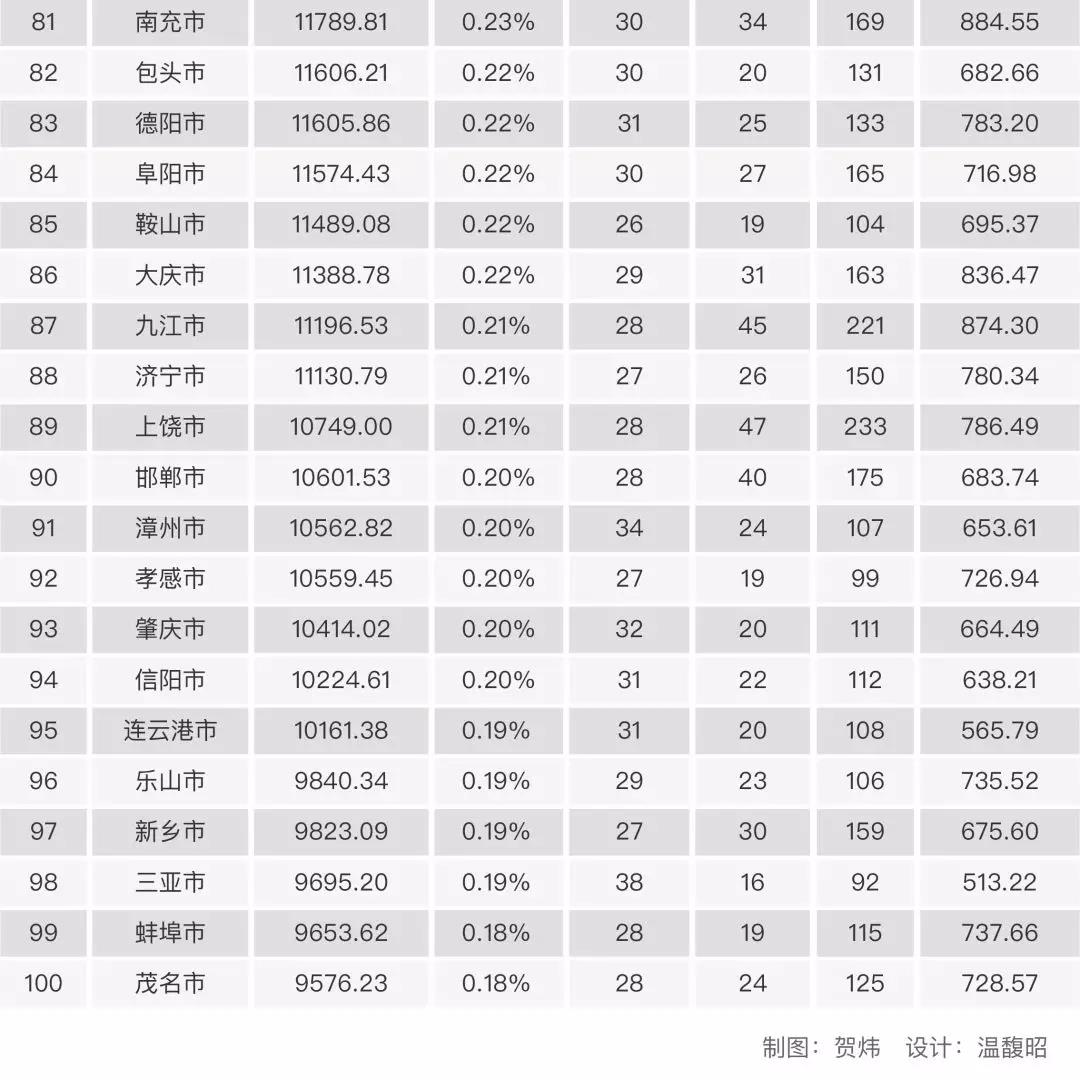

▲ 三四五線城市對票房貢獻越來越大,但趨勢緩慢

2017年,有票房記錄的城市達到339個,比2016年增加三個,分別是西藏阿里地區、海南三沙市和青海黃南藏族自治區,但三個地區合計票房僅14.5萬。從城市級別看,一二線城市依然是觀影主力,32個二線城市合計票房209.2億,市場份額39.9%,同比下降0.8個百分點,對比2015年下降1.6個百分點。4個一線城市合計票房106億,市場份額20.2%,同比下降1.4個百分點,對比2015年下降2.1個百分點。與此同時,三四五線城市的市場份額分別同比上升0.5-0.7個百分點。三四五線城市對電影票房的貢獻越來越大,但這一趨勢依然緩慢,36個一二線城市仍然占據了60%的份額,票房下沉并沒有特別明顯。

各級別城市票房情況如下圖所示:

▲ “經濟和人口優勢”超過了“觀影習慣優勢”對票房的影響

從單體城市方面看,繼2016年上海超越北京后,2017年又有深圳超越廣州。上海超越北京代表“經濟和人口優勢”超過了“觀影習慣優勢”對票房的影響,這一超越幾乎不可逆,所以上海相對于北京的票房優勢2017年進一步擴大。深圳和廣州兩個城市無論人口、經濟、票房還是觀影習慣都十分相近,這一超越似乎并不如上海超越北京來得意義重大。仔細想來,深圳對比廣州最大的優勢應該是終端數量,2017年深圳銀幕數達到了1505張,是廣州的1.5倍,這也從另一方面反應了廣州的影院建設還有很大的空間。

票房前十的城市中,蘇州、杭州和成都取得了較大的同比增長,增幅達到或超過全國平均水平。其他城市同比增幅均不足10%,遠低于全國水平。從近三年平均增幅看,最高的是蘇州,達到9.9%,最低的必然是北京。

前十城市近三年票房對比如下圖所示:

▲ 單銀幕產出過低,部分城市情況和經濟水平明顯不匹配

從單銀幕產出看,全國的單銀幕平均產出只有99.3萬,同比減少5.8萬,對比2015年減少28.2萬。票房前百的城市中,只有34個城市單銀幕產出同比上升,形勢不容樂觀。北京平均每張銀幕的年票房產出達到了226.9萬,是唯一單銀幕產出超過200萬的城市。廣州以187.9萬屈居第二,其兄弟城市深圳就沒這么幸運,單銀幕產出只有136.2萬,排在第14位。

全國百強城市票房TOP6:(全國百強城市票房詳細排名見文末附表三)

在單銀幕產出最高的20個城市中,拉薩以173.3萬排在第四,這個城市2016年以249.8萬的單銀幕產出超過北京排在榜首,一年過去了,居然沒有敏銳的投資者去分一杯羹,實在出人意料。遙想2015年,海口也曾經以400+萬的單銀幕產出壓倒過北京,但次年就下降到139.1萬,看來投資者們對拉薩的關注顯然還不夠。另一個值得一提的城市是貴陽,在大部分城市單銀幕產出都大幅度下降的情況下,貴陽逆勢而上,以160.4萬的單銀幕產出位居第五,同比增加12.3萬。

單銀幕產出過低,或與城市經濟水平明顯不匹配的城市也值得我們關注,最明顯的是重慶。重慶2017年的單銀幕產出只有86.1萬,同比減少5.8萬,遠低于同級別城市的水平,甚至低于全國的平均水平,這一狀況已持續幾年,并且沒有改善的跡象。在經濟發達的城市里,東莞和佛山的單銀幕產出也低于全國水平。類似的還有溫州、石家莊等,值得當地影院投資者關注。

影院情況

▲ 影院數和銀幕數飛漲,影院效益卻呈現不同程度的萎縮

影院方面,年票房5000萬以上影院僅15家,同比減少14家。年票房3000萬以上影城157家,同比減少36家。年票房300萬以下影城4645家,同比增加408家。在影院數和銀幕數飛漲的年代,這一串數字充滿辛酸。

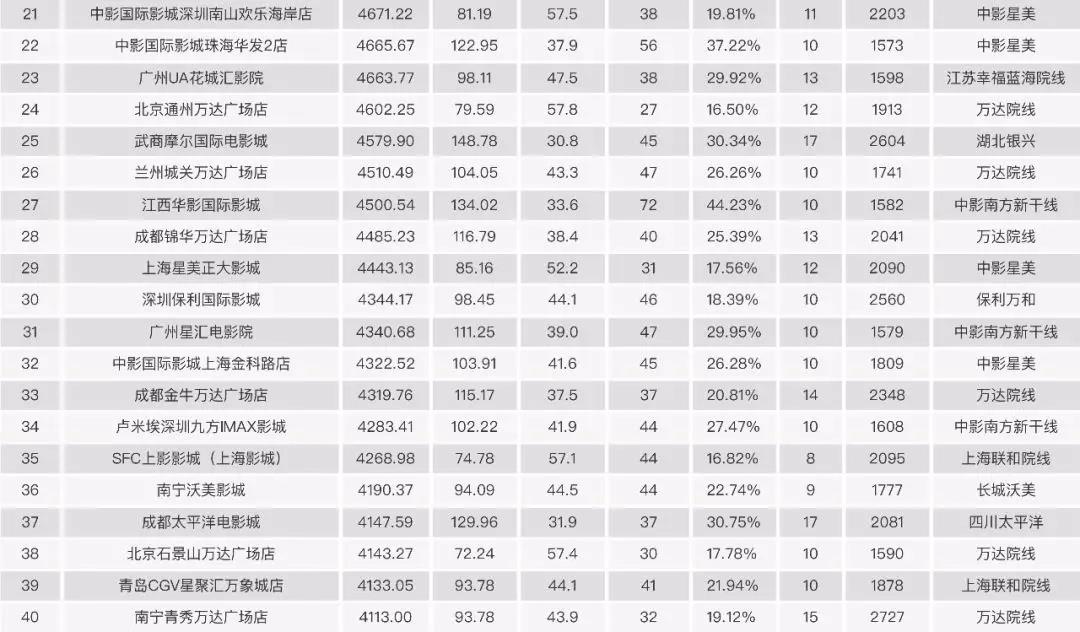

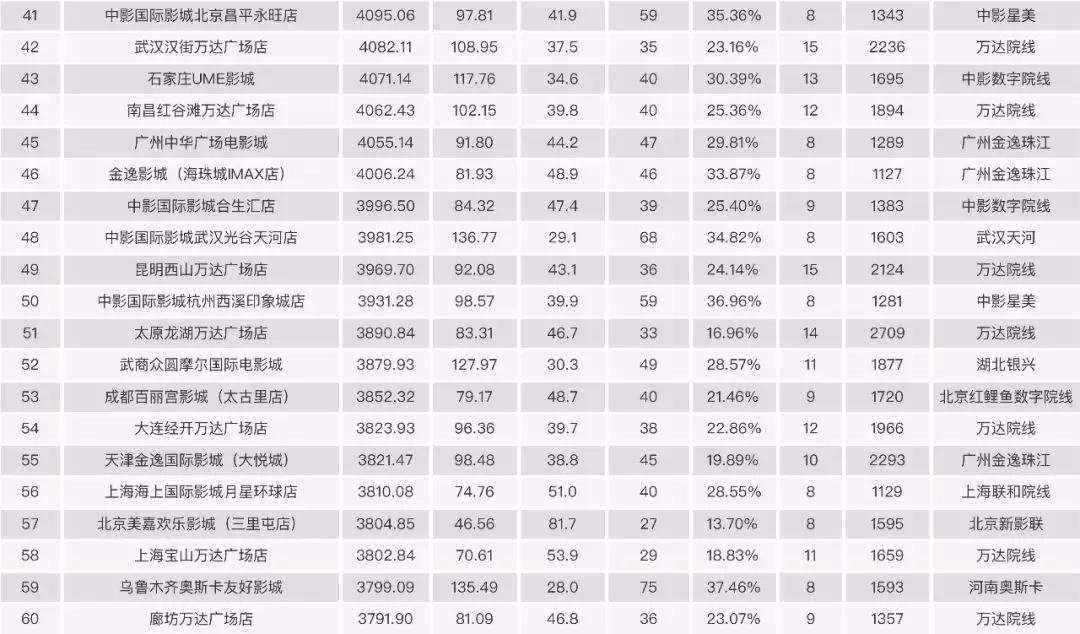

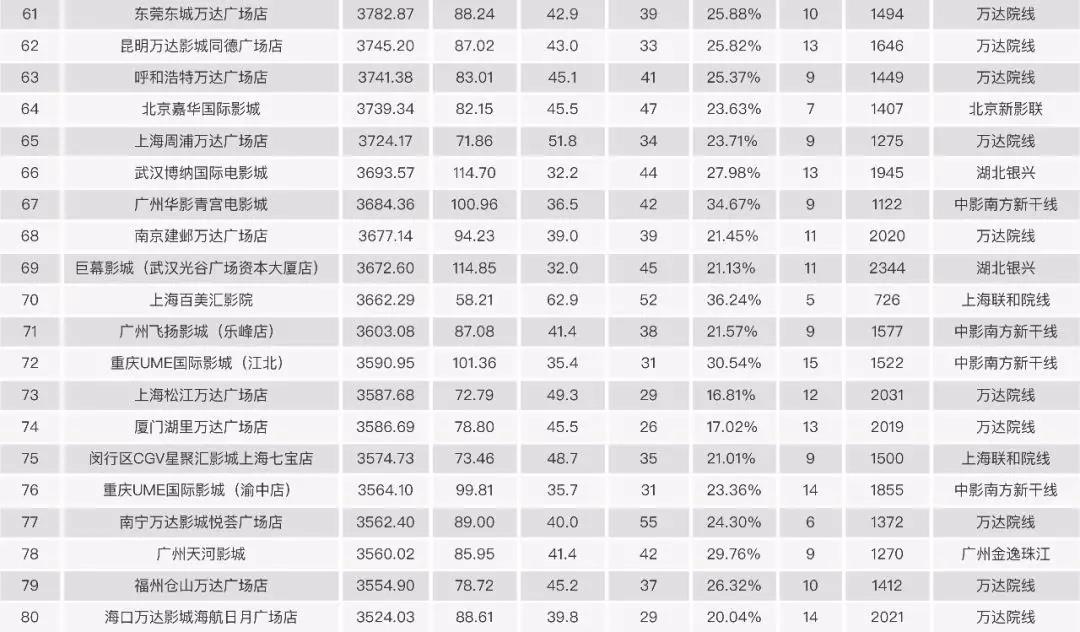

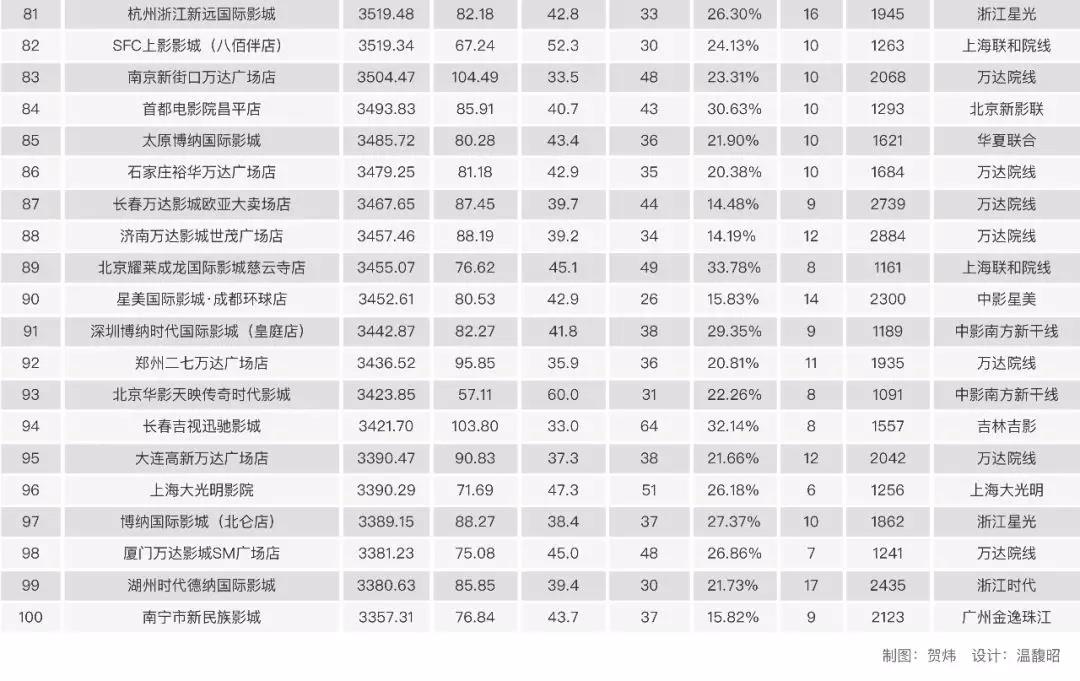

票房前十的影城中,深圳萬象城(原深圳嘉禾)跌至第5位,上海五角場萬達、上影永華和北京星美金源跌出前十,北京金逸大悅城、上海百麗宮環貿和蕭山德納則擠了進來。除金逸大悅城和蕭山德納有微弱的票房同比增長外,其他影城均有不同程度的萎縮,深圳萬象城、廣州白云萬達票房跌幅均超過20%。萬年老大北京耀萊也出現了10%的萎縮,這已經是這家曾經創造過單店票房過億的傳奇式影城連續三年下跌了。

百強影城的票房門檻是3357萬,500強的門檻是1972萬,同比分別降低393萬和25萬。在百強影城中,有26家影城取得了票房同比增長,占比26%;在前500強影城中,有196家影城取得了票房增長,占比39.2%。這包含了2016年和2017年新開的影城,如果僅僅看開業超過2周年的老影城數據,取得同比增長的影城比例更低。都說2016年是電影市場的低谷,從影院的層面看,恐怕更嚴峻的形式還在后面。

全國票房百強影院TOP6:(全國票房百強影院詳細排名見附表四)

▲ 北上廣三城擁有超過半數的百強影城

百強影城中,19家分布在北京,17家在廣東,15家在上海,三個省級行政區擁有超過半數的百強影城。除開北上兩個超級城市后,廣州、武漢和深圳分別以10家、6家和5家百強影城的數量,位居城市榜前三。院線方面,萬達院線擁有34席,雖然數量比往年有所降低,但主角地位不可撼動。星美和新干線憑借良好的加盟影城質量,各自擁有11席。大地在收購了嘉禾系的影城后,終于在百強影城中搶得了一個席位。

票價方面,排除一些極低票房(100萬以下)的影城后,耀萊華貿店以165.6元的均價排在榜首,同時其場均人次只有3人。在千萬級以上的影城中,北京三里屯歡樂美嘉以81.7元排在榜首,上海百麗宮環貿店以70.2元居第二,北京UME華星以68.6元緊隨其后。相對于第三方購票軟件上動輒9.9的超低票價,這些影院真讓全國人民羨慕。

場均人次方面,同樣排除極低票房影城后,靜安區美琪大戲院以138人/場排在榜首,中國科技館巨幕影院以105人/場次之,上海滬北影院以90人/場居第三。這三家影城都是只有1-2張銀幕的少廳影院,場均人次高是正常現象。在銀幕數不少于5張且票房過千萬的普通多廳影院中,烏魯木齊奧斯卡以75人/場排在第一,江西華影以72人/場緊隨。過往以場均人次高著稱的北京耀萊,海口中影等,排名已有明顯下跌。

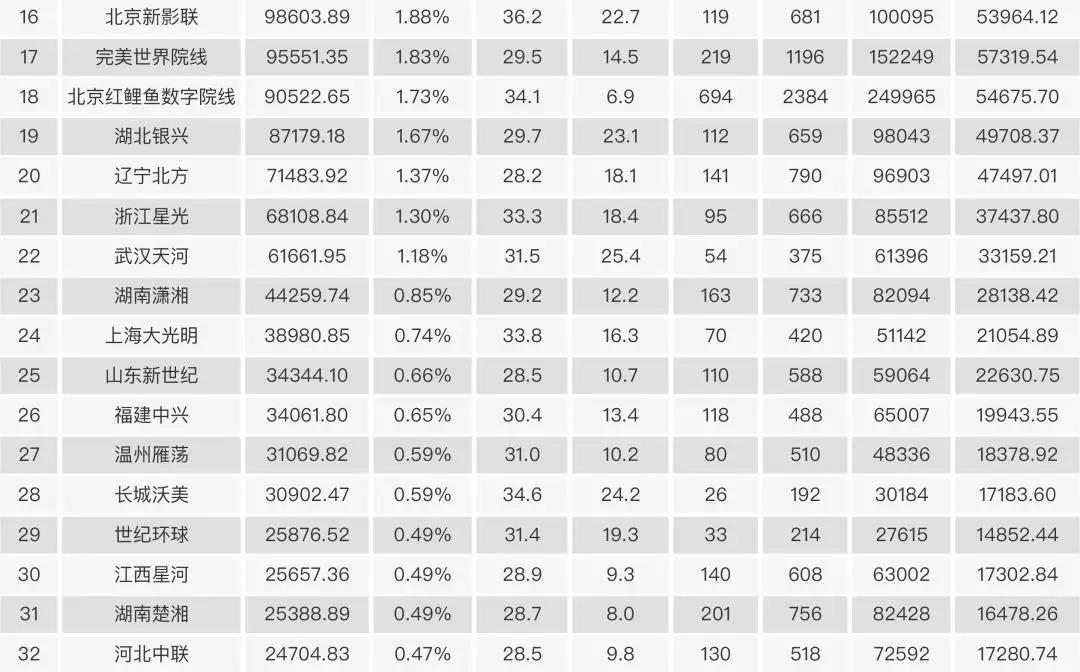

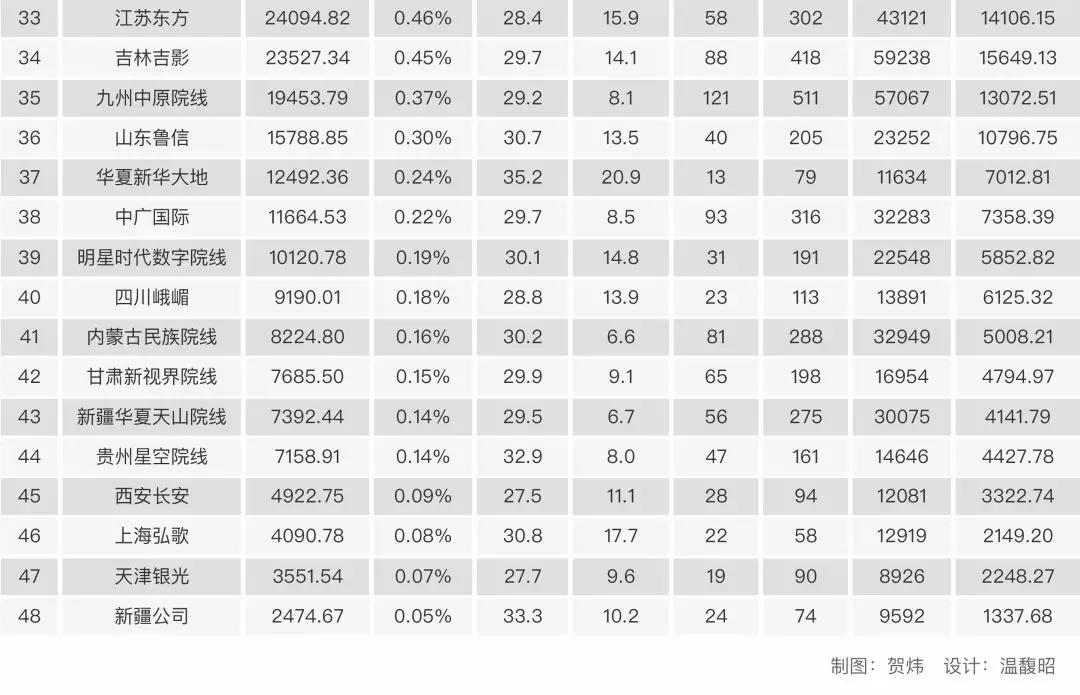

院線情況

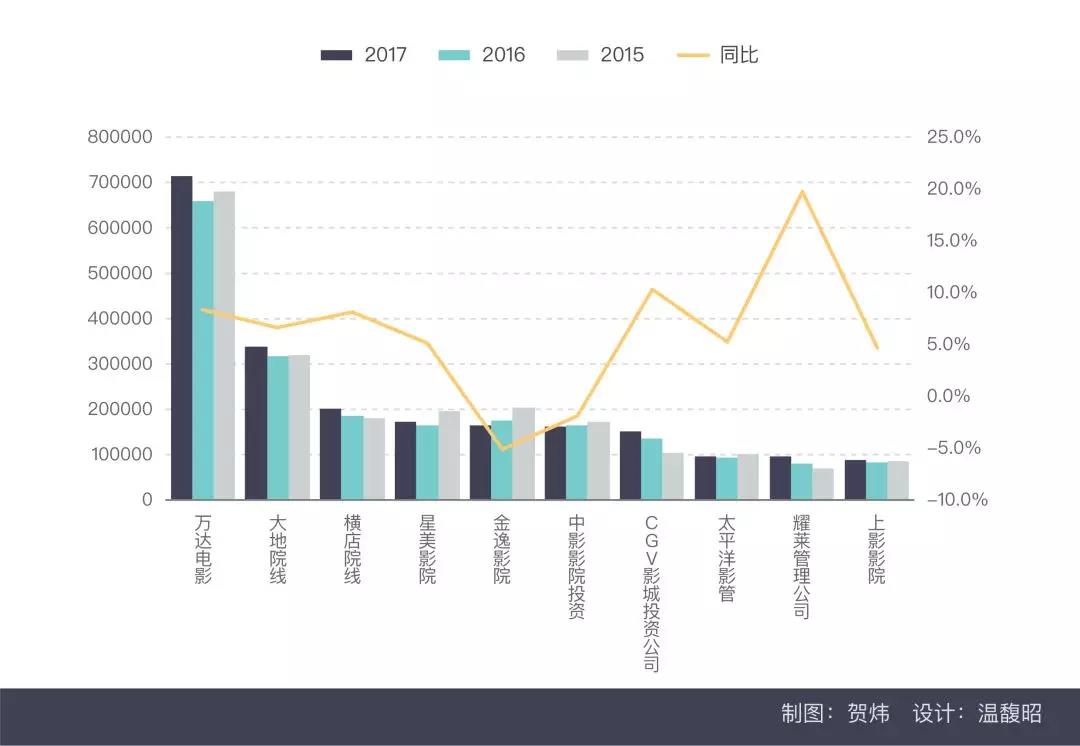

▲ 前十院線:萬達一騎絕塵 星美榮光不再

院線方面,中影數字是唯一的驚喜,三年來,它以每年一名的速度穩步前進,2017年首次擠進前五,且比第四名中影南方僅少了不到4千萬票房,按這個趨勢,2018年它將力壓新干線,且有望超過聯合進入前三。老牌勁旅星美院線榮光不再,從昔日的老大,到萬年老二,再到跌出前五,實在令人惋惜。再想想同為老牌勁旅的新影聯,如今的排名已經是第16位。所謂逆水行舟不進則退,大概就是這個意思。

前十院線中,萬達一騎絕塵,票房68.4億,份額13%。大地2017年票房增長很快,坐穩了老二的位置,但票房僅44.9億,份額不足9%,與萬達還有不小的差距。得益于星美的下跌,新干線和中數的排名得以爬升。同樣得益的還有幸福藍海,由于浙江時代的下跌,它也回到了前十院線的末位。從同比增幅看,中數、大地和華夏聯合都取得了20%以上的同比增長,其中中數以28.6%的增幅排在首位。金逸是十大中表現最差的院線,同比增幅僅1.8%,看來上市對它的票房并沒有什么幫助。

各院線票房排名TOP6:(各院線票房排行榜見文末附表五)

▲ 票價、場均日人次與去年持平 中數多項指標增幅居首

從近三年的平均增幅看,中數依然排在首位,在大盤不力的年份能取得年均33.7%的增幅,實在是難能可貴。由于規模太大,萬達能取得7.1%的增幅也算中規中矩。星美和金逸是僅有的兩條票房下跌的院線,雖然跌幅僅有1%左右,但也不容樂觀。行內關于星美的傳言滿天真假難辨,其票房下跌也許可以接受。至于金逸,以直營為主且有上市加持,不知道為什么跌幅反而超過星美,難以讓人理解。

前十院線近三年票房對比如下圖所示:

市場份額方面,前五院線中只有萬達份額下跌,前十院線中有6條份額增長,48條院線中有31條實現份額增長。然而,各院線的份額變動都很小,沒有一條院線的份額變化達到1%。增長最大的是中數,份額增加0.8個百分點,跌幅最大的是金逸,份額減少0.7個百分點。大地和星美則分別是份額增長和減少第二的院線,均為0.5個百分點。

票價方面比較穩定,萬達依然以38元排在首位,該價格也與2016年持平,相比2015年則跌去3元。場均人次方面不樂觀,表現最好的武漢天河僅25.4人/場,往年冠軍萬達僅有25人/場,同比大跌5.5人/場。依然有9條院線場均人次還是個位數,最低的紅鯉魚院線只有7人/場,與2016年持平。總體而言,票價和場均人次的平均值與2016年持平,但方差減少。

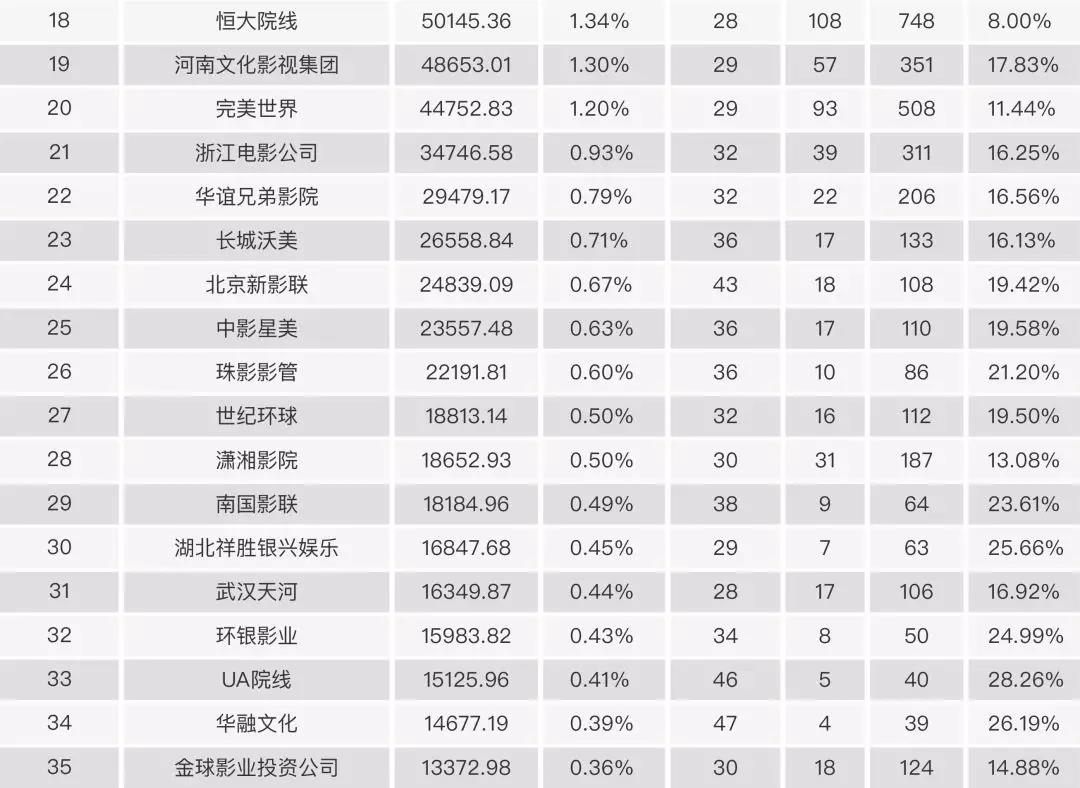

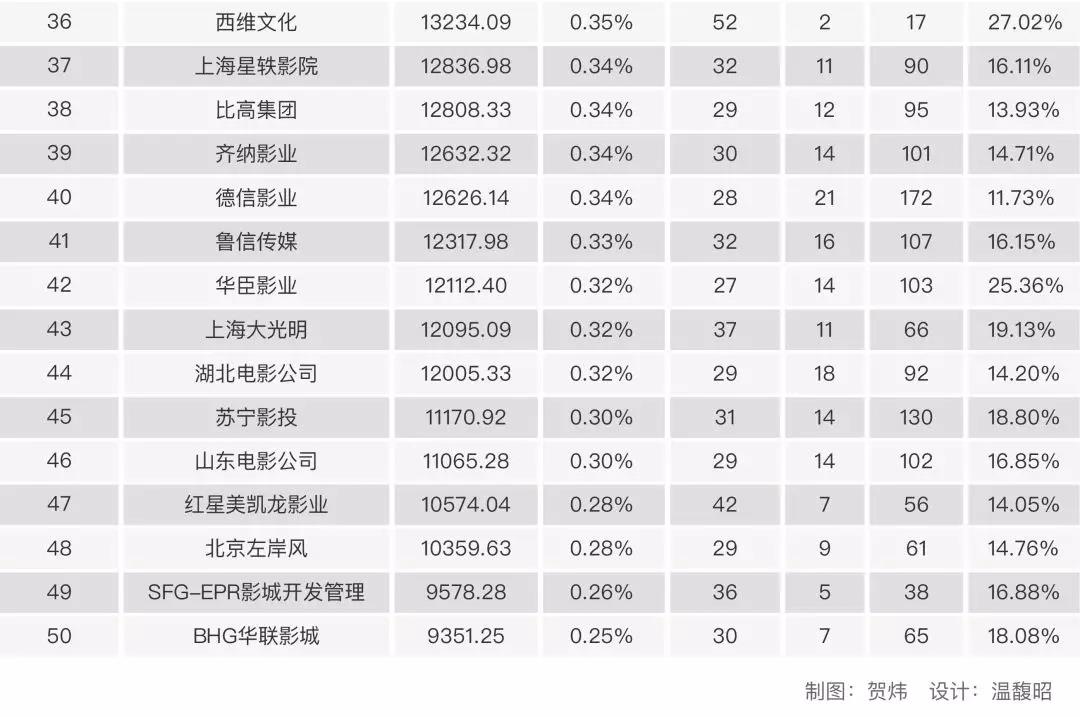

影投公司情況

▲ 前十影投公司:斷層感明顯 萬達大幅領先

影投公司方面,萬達以高達71.4億的票房將所有影投公司遠遠甩在后面。大地以33.7億票房排在第二,橫店以20億票房排在第三。第4-7名的影投公司規模比較接近,均在15-17億左右,從第8名開始出現另一個斷層,其后的影投公司票房均不足10億。自20名以降,各影投公司的票房均不足4億。

萬達影投的票房總額連續幾年超過其院線票房,不知道是不是因為影投公司旗下有一部分影院并沒放在院線內,這在全國也是唯一的特例。大地影投的票房占其院線票房的3/4,橫店影投的票房占其院線票房的九成,金逸影投的票房占院線票房的六成,這些都是以自投影城為主的資產聯結型院線的代表,也是連鎖影投公司的主力軍,類似的還有太平洋、幸福藍海等。另一部分影投公司的主力軍是CGV、百老匯、耀萊、UME、盧米埃、嘉禾等連鎖品牌,他們大多數是外來品牌,沒有自己的院線,除了少數幾個外,估計多數都在尋求賣身大公司的路上。

排名前5的影投公司:(排名前50影投公司詳細名單見附件六)

▲ 前十影投公司:耀萊同比增長最快 金逸跌幅最高

前十影投公司中,耀萊是同比增長最快的,2017年第一次擠進十大,位列第九,票房9.6億,同比增幅20%。CGV以14.9億票房排在第7位,同比增幅10%,其他影投公司同比增幅均不足10%,金逸和中影影投均出現同比下跌,其中金逸跌幅最高,達5.1%。從近三年平均增幅看,CGV和耀萊分別以19.8%和18.6%的增幅排在前列,星美、金逸、中影影投和太平洋均出現下跌,金逸以10.2%的跌幅排在首位,票房規模最大的萬達和大地,年增幅均不足3%。近來,中影、上影、金逸和幸福藍海等紛紛上市,但從影投公司的票房看,對接資本市場并沒有給他們帶來實質性的票房增長。

前十名影投公司近三年票房對比如下所示:

結語

▲ 票補由第三方掏錢轉向影院自己掏錢補貼觀眾

縱觀全年,2017年的電影市場也算得上是風起云涌。上半年,在微影數次保底失敗后,貓眼迅速將其吞并,一舉奠定了其在第三方購票市場的壟斷地位,也粉碎了淘票票爭當市場大哥大的夢想。此后,貓眼日漸強勢,大部分影院再無議價能力。為了留住觀眾并轉化為影院自身的用戶,票價補貼正逐漸由第三方掏錢補貼影院,向影院自己也掏出一部分錢補貼觀眾轉變。

在徹底失去了與第三方的議價權后,無可奈何的影院更多地將目光瞄準取票服務費,加收服務費、要求售票系統供應商部分返還服務費、要求第三方部分返還服務費開始成為影院努力的方向。由于售票系統供應商的江湖尚沒有大哥,再加上他們最近幾年從影院著實掙得盆滿缽滿,所以這方面影院取得了階段性的勝利。近期,幾大售票系統供應商開始部分返還取票服務費,2018年,這一趨勢將更加明顯。

還有一個令人擔憂的趨勢,從《葉問3》事件后有所收斂的票房造假行為,2017年開始死灰復燃,國慶檔以后,情況變得十分猖獗,尤勝過往。如果說之前的票房造假是少部分片方的獨舞,現在的票房造假則演變成各方參與明碼標價的盛宴。如果說前兩年行內人憂慮的是瞞報票房。2017年行內人憂慮的恐怕是虛報票房了。

▲ 電影市場告別野蠻生長時代 向管理要效率

在電影市場硬著陸的第二個年頭,有人提出了電影市場發展的新常態:低速穩定的票房增長,影院和院線加速整合。在這個新常態下,制發映各個環節都應該思考,告別了野蠻生長的時代,行業的發展與以往有何不同,我們又該如何適應。在筆者看來,無非就是從“向市場要效益”往“向管理要效率”轉變。

如果年報都免不了預測大盤的話,筆者認為電影市場基本面并沒有可喜的轉變,2018年持續低迷是大概率事件,全年票房可能會在580億左右。另外,如果國內經濟沒有明顯的好轉,指望電影市場因為“口紅效應”而重回高速增長比較困難。2017年,很多人希望在熬過兩年的低谷后,電影市場會全面復蘇,現在來看這一周期可能是五年。然而,無論如何,筆者依然堅信國內電影票房應該達到千億的規模,電影市場應該還有一段蓬勃的發展期。(數據來源于電影局公開數據。部分數據來源藝恩,或有偏差。)

附表一:票房前50名影片名單

附表二:各省(市)影片票房排名

附表三:全國百強城市票房排名

附表四:全國票房百強影院

附表五:各院線票房排行榜

附表六:前50名影投公司名單

魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1 魯ICP備2020050029號-1

魯ICP備2020050029號-1